グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2012年01月09日

「チャレンジャー」から学ぶ 難しいことに挑戦することの大切さ

「チャレンジャー」から学ぶ 難しいことに挑戦することの大切さ

ハドソンが世に送り出した名作アクションゲーム。

いま見返してみると、

「インディージョーンズ」か何かを意識しているのか。

映画の撮影をしているような感覚で

シナリオが進んでいきます。

各面を「SCENE1」とか「SCENE2」とか言っているところや

それぞれの見せ場があったりするところが、

そういうものを意識してるんじゃないかなと。

で、ゲーム自体なんですが、

「とらわれたお姫様」を助け出すために

冒険に出る、というお話なわけで。

ありきたりなストーリーですが、

ゲーム自体がおもしろいのと、

裏技などが多数隠されていたりと、

いろんなお楽しみもあって、名作だなと思うわけです。

さて、そんな名作である「チャレンジャー」

みなさんはクリアしたことありますか?

えっ、SCENE2がクリアできない?

そうでしょうとも。

私も、一度としてクリアできたことがありませんでした。

なぜなら「おばけ」(魂)が強すぎて

こいつにとりつかれてはゲームオーバー

をくりかえしていましたから(ToT)

で、実はタイトル画面で、

「難易度」が調整できるのを知ってましたか?

「LEVEL」と書かれたものを左右を押すことで調整できる。

これに気付いた時「やった!!クリアできた!!」と思いましたね。

が、甘かった。

・・・クリアできませんでした(ToT)

で、しばらくはあきらめておりましたが、

時を経て、再度挑戦。

はたして、クリアできるかどうか・・・

今度は無事クリアしました!!!\(^O^)/

で、クリアできた理由は・・・

実は、難易度を難しいままでクリアしたこと。

難しくすると、当然ながら敵がたくさん出てきます。

いろんな妨害工作をしてくるようになるわけですよね。

でも、このゲーム、実はナイフで敵を倒せますが、

「4匹連続で倒す」(ナイフを外さないで倒す)ことで、

「POWER UP」のアイテムが出るのです。

「ナイフ」=倒せない敵(がいこつ・おばけ)

を倒せるようになり、スピードも速くなる

「宝石」 =その場にいる敵を全滅させる

この二種類があるおかげで、体力は回復するわ、

おばけなどは倒せるわで、いいことづくめ。

だけど、いままではなまじ「難易度」を低くしていたために、

「敵も出ない」けど、代わりにこうした「POWER UPアイテム」も出ないため、

ゆく先々のがいこつとおばけにやられ放題だったのです(ToT)

そう、「チャレンジャー」の醍醐味は、

まさしく「チャレンジ」すること!!

高い難易度で、多くの敵を相手にするほうが、

実は上達するとともにプレイしやすくなるのです。

この事実を知ったときは衝撃でした。

さて、これを現実にあてはめてみましょう。

難しいことに挑戦することで

主人公が成長し、先に進むことができる

簡単なことばかり続けていると

一見先に進んだように見えても、

あるところで問題が解決できずに「詰む」ことになる。

自分自身が、難しいことに挑戦することで、

それまでに成長していることで、

はじめは先に進むのが遅いように見えても、

実はあるところから、先に進むことができるようになる。

そうなんですよね。

現実世界において、簡単なことばかりに取り組み、

一見すごく「進歩した」ように見えても、

自身の問題解決能力が低いままだと、

そのレベルを超えた問題が発生した瞬間に

一切先にすすめなくなってしまう。

ところが、一つ一つ課題に取り組んでいくと、

その時その時は苦労もするし、速度も遅いので

「だいじょうぶかな」と心配になるのだけれども、

気がつくと「問題解決能力」が身についているため、

一度成長すると、その後はあっというまにすすめるようになる。

あらためて考えてみると、

こうしたことが学べたのはすごいことだなと思います。。

ということで、

「チャレンジャー」から学ぶ

「難しいことに挑戦することの大切さ」でした。

ちなみに、このゲームのSCENE1の曲は、

はっきりいって超名曲中の名曲です。

ぜひとも聴いてテンションあげてくださいませ☆

私は、たまにレベル0にして、(そうすると敵が出ない)

ゲーム開始してずっと放置しておくことができます。

この曲、ずっと聴き続けていられますね♪

超うますぎて参考にならない動画を掲載しておきます。

<チャレンジャー ノーミスクリア(最高レベル)>

ハドソンが世に送り出した名作アクションゲーム。

いま見返してみると、

「インディージョーンズ」か何かを意識しているのか。

映画の撮影をしているような感覚で

シナリオが進んでいきます。

各面を「SCENE1」とか「SCENE2」とか言っているところや

それぞれの見せ場があったりするところが、

そういうものを意識してるんじゃないかなと。

で、ゲーム自体なんですが、

「とらわれたお姫様」を助け出すために

冒険に出る、というお話なわけで。

ありきたりなストーリーですが、

ゲーム自体がおもしろいのと、

裏技などが多数隠されていたりと、

いろんなお楽しみもあって、名作だなと思うわけです。

さて、そんな名作である「チャレンジャー」

みなさんはクリアしたことありますか?

えっ、SCENE2がクリアできない?

そうでしょうとも。

私も、一度としてクリアできたことがありませんでした。

なぜなら「おばけ」(魂)が強すぎて

こいつにとりつかれてはゲームオーバー

をくりかえしていましたから(ToT)

で、実はタイトル画面で、

「難易度」が調整できるのを知ってましたか?

「LEVEL」と書かれたものを左右を押すことで調整できる。

これに気付いた時「やった!!クリアできた!!」と思いましたね。

が、甘かった。

・・・クリアできませんでした(ToT)

で、しばらくはあきらめておりましたが、

時を経て、再度挑戦。

はたして、クリアできるかどうか・・・

今度は無事クリアしました!!!\(^O^)/

で、クリアできた理由は・・・

実は、難易度を難しいままでクリアしたこと。

難しくすると、当然ながら敵がたくさん出てきます。

いろんな妨害工作をしてくるようになるわけですよね。

でも、このゲーム、実はナイフで敵を倒せますが、

「4匹連続で倒す」(ナイフを外さないで倒す)ことで、

「POWER UP」のアイテムが出るのです。

「ナイフ」=倒せない敵(がいこつ・おばけ)

を倒せるようになり、スピードも速くなる

「宝石」 =その場にいる敵を全滅させる

この二種類があるおかげで、体力は回復するわ、

おばけなどは倒せるわで、いいことづくめ。

だけど、いままではなまじ「難易度」を低くしていたために、

「敵も出ない」けど、代わりにこうした「POWER UPアイテム」も出ないため、

ゆく先々のがいこつとおばけにやられ放題だったのです(ToT)

そう、「チャレンジャー」の醍醐味は、

まさしく「チャレンジ」すること!!

高い難易度で、多くの敵を相手にするほうが、

実は上達するとともにプレイしやすくなるのです。

この事実を知ったときは衝撃でした。

さて、これを現実にあてはめてみましょう。

難しいことに挑戦することで

主人公が成長し、先に進むことができる

簡単なことばかり続けていると

一見先に進んだように見えても、

あるところで問題が解決できずに「詰む」ことになる。

自分自身が、難しいことに挑戦することで、

それまでに成長していることで、

はじめは先に進むのが遅いように見えても、

実はあるところから、先に進むことができるようになる。

そうなんですよね。

現実世界において、簡単なことばかりに取り組み、

一見すごく「進歩した」ように見えても、

自身の問題解決能力が低いままだと、

そのレベルを超えた問題が発生した瞬間に

一切先にすすめなくなってしまう。

ところが、一つ一つ課題に取り組んでいくと、

その時その時は苦労もするし、速度も遅いので

「だいじょうぶかな」と心配になるのだけれども、

気がつくと「問題解決能力」が身についているため、

一度成長すると、その後はあっというまにすすめるようになる。

あらためて考えてみると、

こうしたことが学べたのはすごいことだなと思います。。

ということで、

「チャレンジャー」から学ぶ

「難しいことに挑戦することの大切さ」でした。

ちなみに、このゲームのSCENE1の曲は、

はっきりいって超名曲中の名曲です。

ぜひとも聴いてテンションあげてくださいませ☆

私は、たまにレベル0にして、(そうすると敵が出ない)

ゲーム開始してずっと放置しておくことができます。

この曲、ずっと聴き続けていられますね♪

超うますぎて参考にならない動画を掲載しておきます。

<チャレンジャー ノーミスクリア(最高レベル)>

2012年01月08日

「ディグダグ」から学ぶ 目的を忘れない方法

「ディグダグ」から学ぶ 目的を見失わない方法

穴掘りアクションゲーム、「ディグダグ」

ナムコの超名作アクションゲームです。

主人公が動かないと、音楽が鳴らず。

モンスターの「みーよん」「みーよん」動いている

微妙な音のみが流れることになります。

それが、主人公が動くとともに軽快な音楽が流れる。

これがもう、むやみやたらと

ついつい動いてしまう元になるわけで(笑)

「ゲームクリア」するには、

すべての敵を倒すことでいいのですが、

上記の通り、「動く」ことで音楽が鳴るので、

やたらめったら動いた結果、敵に挟まれたり、

まとめておそいかかられてやられたりするわけです。

・・・だから、目的は敵を倒すことだった。

と反省しつつ、もう一度プレイするわけです。

でも、ここでまた問題が。

ステージ上にあります「岩」

これをうまく敵の上に落っことすと、

非常に高い得点がもらえるのです。

で、それも「二匹」「三匹」とまとめて倒すことで、

より多くの点数がもられるようになる。

で、これまた気がつくと、

「普通に敵を倒す」ということをせず、

すべてが「岩でまとめて倒す」ことを目指していて、

「自分も一緒に岩の下敷きになる」とか

「まとめすぎて、追い詰められてやられる」とか

そういったことになってくるわけです。

・・・あっ、そういえばぜんぜんクリアしてないや(^^;

ということに、ふと気がつく。

もちろん、このあたりが「名作」の「名作」たる

「ゆえん」でもあると思います。

要は、プレイヤー次第で、遊び方や目的がたくさんある。

いろんなこだわりをもってプレイできることで、

遊びの幅が広がるとともに、人と楽しみながら勝負ができたりする。

・・・んですけども、

「当初の目的」を忘れて、「何面まで進めるか」

という勝負をしていたはずが、気がつくと得点を重視してしまっていたり、

上記の通り、音楽を鳴らすことを楽しみにしてしまったりと、

「あれれ?」と思うことをしてしまうのです。

でも、それを繰り返しているうちに

「そうだ、当初はこれが目的だった」ということに気がつき、

そのプレイに集中するようになります。

・・・って、言ってるそばから、

気がつくとまた敵をまとめて岩の下敷きにしようとしてしまうのです。

・・・そう、ディグダグをやっていて学んだこと、

それは「途中で目的を見失わないように注意する」ということ。

現実にも、いろんなことをやっているうちに、

「当初の目的」を忘れて、違うことに注視してしまっていた、

なんてことありませんか。

もちろん、それはそれでいいこともありますが、

やはり「当初すべきだったこと」に関しては、

きちんと成し遂げた上で、ほかのことにも手を出すことが

大切な時もあります。

そうした時に、「自分の当初の目的」を思い出したりすること、

そこに注視できるようになったことが、

「ディグダグ」をやる中で身に付きました。

単純明快なゲーム。

プレイ自体は、

「穴を掘る」

「敵を倒す」

だけなのに、それがこんなに奥深いゲームになる。

名作って、ホントそういうものだなとつくづく感じますね。

そんな「ディグダグ」を通じて、

みなさんも「目的」を忘れないこころを身に着けてみませんか。

穴掘りアクションゲーム、「ディグダグ」

ナムコの超名作アクションゲームです。

主人公が動かないと、音楽が鳴らず。

モンスターの「みーよん」「みーよん」動いている

微妙な音のみが流れることになります。

それが、主人公が動くとともに軽快な音楽が流れる。

これがもう、むやみやたらと

ついつい動いてしまう元になるわけで(笑)

「ゲームクリア」するには、

すべての敵を倒すことでいいのですが、

上記の通り、「動く」ことで音楽が鳴るので、

やたらめったら動いた結果、敵に挟まれたり、

まとめておそいかかられてやられたりするわけです。

・・・だから、目的は敵を倒すことだった。

と反省しつつ、もう一度プレイするわけです。

でも、ここでまた問題が。

ステージ上にあります「岩」

これをうまく敵の上に落っことすと、

非常に高い得点がもらえるのです。

で、それも「二匹」「三匹」とまとめて倒すことで、

より多くの点数がもられるようになる。

で、これまた気がつくと、

「普通に敵を倒す」ということをせず、

すべてが「岩でまとめて倒す」ことを目指していて、

「自分も一緒に岩の下敷きになる」とか

「まとめすぎて、追い詰められてやられる」とか

そういったことになってくるわけです。

・・・あっ、そういえばぜんぜんクリアしてないや(^^;

ということに、ふと気がつく。

もちろん、このあたりが「名作」の「名作」たる

「ゆえん」でもあると思います。

要は、プレイヤー次第で、遊び方や目的がたくさんある。

いろんなこだわりをもってプレイできることで、

遊びの幅が広がるとともに、人と楽しみながら勝負ができたりする。

・・・んですけども、

「当初の目的」を忘れて、「何面まで進めるか」

という勝負をしていたはずが、気がつくと得点を重視してしまっていたり、

上記の通り、音楽を鳴らすことを楽しみにしてしまったりと、

「あれれ?」と思うことをしてしまうのです。

でも、それを繰り返しているうちに

「そうだ、当初はこれが目的だった」ということに気がつき、

そのプレイに集中するようになります。

・・・って、言ってるそばから、

気がつくとまた敵をまとめて岩の下敷きにしようとしてしまうのです。

・・・そう、ディグダグをやっていて学んだこと、

それは「途中で目的を見失わないように注意する」ということ。

現実にも、いろんなことをやっているうちに、

「当初の目的」を忘れて、違うことに注視してしまっていた、

なんてことありませんか。

もちろん、それはそれでいいこともありますが、

やはり「当初すべきだったこと」に関しては、

きちんと成し遂げた上で、ほかのことにも手を出すことが

大切な時もあります。

そうした時に、「自分の当初の目的」を思い出したりすること、

そこに注視できるようになったことが、

「ディグダグ」をやる中で身に付きました。

単純明快なゲーム。

プレイ自体は、

「穴を掘る」

「敵を倒す」

だけなのに、それがこんなに奥深いゲームになる。

名作って、ホントそういうものだなとつくづく感じますね。

そんな「ディグダグ」を通じて、

みなさんも「目的」を忘れないこころを身に着けてみませんか。

2012年01月07日

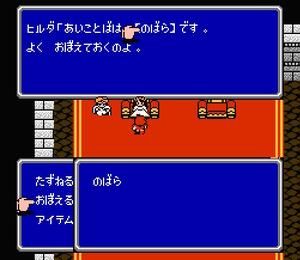

「ゲームメモ」から学ぶ 人へのメッセージの伝え方

こちらは、私が小さい頃のゲームのプレイメモをとっていた

ノートです。「ゲームノート」と名付けて、記録して保存しておりました。

で、いま見て「何のメモだ?」

と思うものもありますが、ある時を境に、

「なんのことだか」がわかるようにメモされています。

よく見てみると、

「前回からの進展状況」

「次何をすべきか」

この2点を記載してあるんですよね。

非常にわかりやすい。

で、その理由は、

「兄弟で一緒にプレイしていた」から。

自分だけだと、何がどこまで進んだかなんて、

別に人に教える必要はないわけですが、

兄弟で進めている都合上、

伝えないとわけがわからないことになる。

で、そのクセがついたため、自分だけの時にも、

そのメモをとるようになったんですよね。

おかげで、20年経った今でも、何をどこまで進めたのかがわかり、

続きをやろうと思った時に、続きができるようになっています。

これ、ものすごく大切なことを学べたなと。

ゲームしながら、人に何かを伝える際の状況報告の大切さを

学ぶことができていたと、改めて自分のルーツを知ることができました。

いま、経営の話や、会社でのコミュニケーションの取り方など

いろんなことをセミナーで聴いたりしますが、

まさにその根幹となるところを、

小さい頃に、ゲームを通じて学んだのでした。

やっぱり、自分はゲームを通じてたくさんのことを学んだなと

あらためて思うことができる、そんな事例でした。

ノートです。「ゲームノート」と名付けて、記録して保存しておりました。

で、いま見て「何のメモだ?」

と思うものもありますが、ある時を境に、

「なんのことだか」がわかるようにメモされています。

よく見てみると、

「前回からの進展状況」

「次何をすべきか」

この2点を記載してあるんですよね。

非常にわかりやすい。

で、その理由は、

「兄弟で一緒にプレイしていた」から。

自分だけだと、何がどこまで進んだかなんて、

別に人に教える必要はないわけですが、

兄弟で進めている都合上、

伝えないとわけがわからないことになる。

で、そのクセがついたため、自分だけの時にも、

そのメモをとるようになったんですよね。

おかげで、20年経った今でも、何をどこまで進めたのかがわかり、

続きをやろうと思った時に、続きができるようになっています。

これ、ものすごく大切なことを学べたなと。

ゲームしながら、人に何かを伝える際の状況報告の大切さを

学ぶことができていたと、改めて自分のルーツを知ることができました。

いま、経営の話や、会社でのコミュニケーションの取り方など

いろんなことをセミナーで聴いたりしますが、

まさにその根幹となるところを、

小さい頃に、ゲームを通じて学んだのでした。

やっぱり、自分はゲームを通じてたくさんのことを学んだなと

あらためて思うことができる、そんな事例でした。

2012年01月06日

「キャプテン翼」から学ぶ マネジメントの仕方

「キャプテン翼」から学ぶ マネジメントの仕方

「くっ!!ガッツがたりない!!」

は、日本人の共通言語だと思っていますがどうでしょうか?(笑)

ということで、本日は「キャプテン翼」です。

もう、ね。序盤は「つばさ」くん無双なわけですよ。

ほかのみんなとはケタが違う強さなわけで。

一人だけ必殺シュートがあるし。

というよりは、まわりがぜんぜんついていけない。

途中から、「必殺シュート」じゃないと点が決められなくなるし、

ある程度進んできて、日本代表チームになると、

もうみんな「必殺シュート」だらけなわけで。

SGGK(スーパーガンバリゴールキーパー)「森崎」くんなんて、

「パンチング」すらも通用しない(ToT)

「どうする?」

と言われて「チェンジ!!」って言いたくなります(爆)

「若島津」くんですら、毎回のように「三角とび」で

「きえー!!!」って叫ばなくちゃいけないわけです。

それが、「若林」くんになった途端、余裕のキャッチング。

「すべては能力か・・・」

そう思っていた時代が、私にもありました。

でも、そうはいかないのが、

この「キャプテン翼」のおもしろいところ。

そう、みなさんご存じのこの言葉。

「くっ!!ガッツがたりない!!」

翼くんや日向くん、シュナイダーくんといった

「超一流」のメンバーは、たしかに強いんだけど

すぐに「くっ、ガッツが足りない!!」となる。

原作での伝説「翼と岬のゴールデンコンビ」も

二人そろって「くっ、ガッツが足りない!!」となる。

ということで、結局彼らよりも、

「松山」くんや「早田」くん「立花兄弟」の方が、

ガッツの消費が控えめなため、役に立つのです。

使い勝手がいいんですよね。

特に私は、松山くんの「イーグルショット」が大好きで。

二人対戦の時には、まずまちがいなくはじめに松山くんを取ります。

彼がいないと、キャプテン翼にならないな、と。

さて、ここから学べていること。

それは、「能力」ももちろん大切だけれども、

「使い勝手の良さ」というものもまた大切だよということ。

特に子供時代なんかは、「能力が高い」ということが

この世のすべてのように思い込んでいることも多々ありました。

でも、現実的には、「能力が高い」ということは

その分コストも高くついたりするわけです。

「いいもの」はそれなりの値段がします。

それに対して「使い勝手の良さ」がいいものもあります。

コストパフォーマンスがよいから、

結局こっちをよく使ったりするわけですよね。

単に「能力が高い」ということだけがいいのではなく、

「使い勝手」ということまで考えて、

人やモノというものについてみていく必要がある、ということ。

どんなに能力が高くても、「いざ」という時に

「くっ!!ガッツがたりない!!」

ということでは話にならない。

そうならないように配慮して、

「ここぞ!!」という時に「能力が高いもの」を使用して、

普段は「使い勝手のよいもの」を使用する、

そんな使い分けをしていきたいものですよね。

そう、これって「マネジメント」の能力です。

人でもモノでも、きちんとその本質や特質を見抜いて

それぞれに応じたマネジメントを行わないと、

その能力を発揮することなく終わってしまう。

逆に、能力が低くても使い方を学べば、

いくらでもやりようはあるのです。

そうしたことが、キャプテン翼をプレイすることで

学べたのでした。

ということで、「キャプテン翼」から学ぶ 「マネジメントの仕方」でした。

結局、森崎くんは初戦の相手に2点もとられて、

(しかもペナルティエリア外からのシュートなのに・・・)

よもやの、PKでの敗北を喫した、わが「なんかつ」でした(ToT)

「くっ!!ガッツがたりない!!」

は、日本人の共通言語だと思っていますがどうでしょうか?(笑)

ということで、本日は「キャプテン翼」です。

もう、ね。序盤は「つばさ」くん無双なわけですよ。

ほかのみんなとはケタが違う強さなわけで。

一人だけ必殺シュートがあるし。

というよりは、まわりがぜんぜんついていけない。

途中から、「必殺シュート」じゃないと点が決められなくなるし、

ある程度進んできて、日本代表チームになると、

もうみんな「必殺シュート」だらけなわけで。

SGGK(スーパーガンバリゴールキーパー)「森崎」くんなんて、

「パンチング」すらも通用しない(ToT)

「どうする?」

と言われて「チェンジ!!」って言いたくなります(爆)

「若島津」くんですら、毎回のように「三角とび」で

「きえー!!!」って叫ばなくちゃいけないわけです。

それが、「若林」くんになった途端、余裕のキャッチング。

「すべては能力か・・・」

そう思っていた時代が、私にもありました。

でも、そうはいかないのが、

この「キャプテン翼」のおもしろいところ。

そう、みなさんご存じのこの言葉。

「くっ!!ガッツがたりない!!」

翼くんや日向くん、シュナイダーくんといった

「超一流」のメンバーは、たしかに強いんだけど

すぐに「くっ、ガッツが足りない!!」となる。

原作での伝説「翼と岬のゴールデンコンビ」も

二人そろって「くっ、ガッツが足りない!!」となる。

ということで、結局彼らよりも、

「松山」くんや「早田」くん「立花兄弟」の方が、

ガッツの消費が控えめなため、役に立つのです。

使い勝手がいいんですよね。

特に私は、松山くんの「イーグルショット」が大好きで。

二人対戦の時には、まずまちがいなくはじめに松山くんを取ります。

彼がいないと、キャプテン翼にならないな、と。

さて、ここから学べていること。

それは、「能力」ももちろん大切だけれども、

「使い勝手の良さ」というものもまた大切だよということ。

特に子供時代なんかは、「能力が高い」ということが

この世のすべてのように思い込んでいることも多々ありました。

でも、現実的には、「能力が高い」ということは

その分コストも高くついたりするわけです。

「いいもの」はそれなりの値段がします。

それに対して「使い勝手の良さ」がいいものもあります。

コストパフォーマンスがよいから、

結局こっちをよく使ったりするわけですよね。

単に「能力が高い」ということだけがいいのではなく、

「使い勝手」ということまで考えて、

人やモノというものについてみていく必要がある、ということ。

どんなに能力が高くても、「いざ」という時に

「くっ!!ガッツがたりない!!」

ということでは話にならない。

そうならないように配慮して、

「ここぞ!!」という時に「能力が高いもの」を使用して、

普段は「使い勝手のよいもの」を使用する、

そんな使い分けをしていきたいものですよね。

そう、これって「マネジメント」の能力です。

人でもモノでも、きちんとその本質や特質を見抜いて

それぞれに応じたマネジメントを行わないと、

その能力を発揮することなく終わってしまう。

逆に、能力が低くても使い方を学べば、

いくらでもやりようはあるのです。

そうしたことが、キャプテン翼をプレイすることで

学べたのでした。

ということで、「キャプテン翼」から学ぶ 「マネジメントの仕方」でした。

結局、森崎くんは初戦の相手に2点もとられて、

(しかもペナルティエリア外からのシュートなのに・・・)

よもやの、PKでの敗北を喫した、わが「なんかつ」でした(ToT)

2012年01月05日

「ぷよぷよ」から学ぶ かたづけの大切さ

「ぷよぷよ」から学ぶ かたづけの大切さ

「ぷよぷよ」

このゲームは、私のゲーム人生の中でも

1・2を争うくらいに記憶に残るゲームの一つです。

中学三年の時、とにかくやりたくてやりたくて。

で、友達が持っていたのを「貸して」といっておりましたが、

なかなか借りることができず。

で、ようやく借りることができたのは、

なんと、高校受験の三日前。

「受験前でやれないから、その間は貸しておけるよ」と。

で、結局借りた私は、

試験前日まで完全徹夜三日間やり続けたわけで(^^;

で、高校受験当日。

自己最高得点を出すことができました。

すべては「ぷよぷよ」のおかげです♪

「ぷよぷよ」から学ぶ 「受験成功の秘訣」でした。

・・・

・・・って、話が違いますね(笑)

「ぷよぷよ」から学ぶ 「かたづけの極意」です。

上記の通り、ドツボにはまってやり続けていました。

もう、目をつぶれば目の前にぷよが落ちてくる状態に。

寝ても覚めても、ぷよぷよの連鎖の仕方しか

頭に浮かんでこない状態でした。

それだけ、真剣に連鎖について考え続けてきたわけですが。

実は、ぷよぷよというものの極意は

「かたづけ」にある、というのをその時に実感しました。

どういうことか。

ぷよぷよがなんで難しいのか。

それは、「自分が欲しいぷよだけがくるわけではない」

ということなのです。

自分にとって「不要」なぷよが落ちてきて、

それをどう処理するかが問題。

本来置きたくないところに、不要なぷよを置かざるを得ない、

そんな状態になった時に、ゲームオーバーになるわけです。

では、どうしたらいいのか。

その対処法として、自分がまず考えたのが、

「不要なぷよの置き場所をつくる」ということでした。

実例をお見せいたしますと、

次のような事例の場合、

左側、二列上部が「ゴミ捨て場」になっています。

「ぷよぷよ」というゲームの基本となる「連鎖」

その連鎖を組む際に、特に有名な連鎖の組み方として、

「ずらし」というのがあります。

私もその基本通り(というよりは、自分でやっていくうちに

やっぱりこれが一番やりやすいということにたどり着きました)

同じ色のぷよを4つ以上組み合わせることで消える。

そのため、基本は「3つずつ」をつくり、

ひとつだけ、上の段をそっくりそのまま隣にずらしていく方法です。

そうすると、一つが消えるごとに、順番に消えていきます。

こんな感じで。

※ 今回は6連鎖というやつですね。

で、これを組み上げるために下準備が必要になりますが、

はじめ、どうしても苦労したのが、上記の通り

「不要なぷよをどうするのか」ということ。

なまじ、空いているところに適当においておくと、

結果としておける場所が少なくなるため、

連鎖の数も少なくなってしまいます。

「どうしたらいいんだ・・・」

そう悩みに悩み抜いていた、その時、

自分の頭の中にひらめいたのが、

「そうだ、先に左側2列を優先して組み上げて、

その上に不要なぷよは置いておこう!!」ということでした。

これにより、一挙にぷよぷよのプレイが楽になったのです。

一時は、ゲームセンターでも、有名になるくらいに

私自身、上手くなったものでした。

で、このことから学んだこと。

それが「かたづけの極意」です。

自分の部屋や、事務所や仕事場などを見返してみてください。

「必要なモノ」が目の前に使えるように並んでいますか。

ぷよぷよで言えば、「連鎖」できるように並んでいることが大切です。

むやみやたらと積み上げて行ったら、あっという間にゲームオーバーです。

そして、現実において「不要」と思えば捨てればいいでしょうが、

「うーん、ひとまず置いておかないと、使うかもしれない」

というような書類等もたくさんあると思います。

そういうものを、どうしていますか。

私の場合、一番最初にやっておくこと、それが

「必要なものは真っ先に整理整頓しておく」ということ。

上記連鎖をするための「基礎」となる部分を先に構築しておくことで、

その上には適当に積み上げておいても、

「使いたい」という時には、基礎の部分はきちんと使える形にできているのです。

こうすることで、「不要なモノ」が立てつづけに来て、

また現実で言えば、忙しくてかたづけられない、というような状況でも、

「どんなに散らかった状況」だとしても

「必要になる大切なモノ」だけは、すぐに使える状況になっているのです。

これができるようになると、

「焦ることなく、ゆっくりと手を付けられる」ようになります。

これができていないと、

次から次へと入ってくるものが処理できず、

処理が遅れるほどに、前のものを見つけられず、

結果として活かせず、すべてがゴミになってしまうのです。

ちなみに、私の今回の6連鎖も、「ゴミの効率化」によって、

連鎖が一つ多くできるようになっております。

単純に「ゴミだ」と思って置いていた「ゴミ捨て場」も、

整理整頓する余裕ができてきて、そこも考えてみたら、

「あっ、こうすればゴミだと思っていたものが有効に使えるぞ!!」

ということに、気が付くことができたのです。

そう、基本となる部分がしっかりとできあがることで、

ほかのことも見る余裕が生まれるんですね。

せっかくあるものを「ゴミ」にしてしまうのか、

それともうまく活用していくのかは、かたづけ次第。

世の中、ゴミにするよりも、活用してこそ!!

ということで、私の人生にとっても、

大きな意味を持っているゲーム。

ゲームとしても、人生としても大切なことを教えてくれた

「ぷよぷよ」から学ぶ 「かたづけの大切さ」でした。

「ぷよぷよ」

このゲームは、私のゲーム人生の中でも

1・2を争うくらいに記憶に残るゲームの一つです。

中学三年の時、とにかくやりたくてやりたくて。

で、友達が持っていたのを「貸して」といっておりましたが、

なかなか借りることができず。

で、ようやく借りることができたのは、

なんと、高校受験の三日前。

「受験前でやれないから、その間は貸しておけるよ」と。

で、結局借りた私は、

試験前日まで完全徹夜三日間やり続けたわけで(^^;

で、高校受験当日。

自己最高得点を出すことができました。

すべては「ぷよぷよ」のおかげです♪

「ぷよぷよ」から学ぶ 「受験成功の秘訣」でした。

・・・

・・・って、話が違いますね(笑)

「ぷよぷよ」から学ぶ 「かたづけの極意」です。

上記の通り、ドツボにはまってやり続けていました。

もう、目をつぶれば目の前にぷよが落ちてくる状態に。

寝ても覚めても、ぷよぷよの連鎖の仕方しか

頭に浮かんでこない状態でした。

それだけ、真剣に連鎖について考え続けてきたわけですが。

実は、ぷよぷよというものの極意は

「かたづけ」にある、というのをその時に実感しました。

どういうことか。

ぷよぷよがなんで難しいのか。

それは、「自分が欲しいぷよだけがくるわけではない」

ということなのです。

自分にとって「不要」なぷよが落ちてきて、

それをどう処理するかが問題。

本来置きたくないところに、不要なぷよを置かざるを得ない、

そんな状態になった時に、ゲームオーバーになるわけです。

では、どうしたらいいのか。

その対処法として、自分がまず考えたのが、

「不要なぷよの置き場所をつくる」ということでした。

実例をお見せいたしますと、

次のような事例の場合、

左側、二列上部が「ゴミ捨て場」になっています。

「ぷよぷよ」というゲームの基本となる「連鎖」

その連鎖を組む際に、特に有名な連鎖の組み方として、

「ずらし」というのがあります。

私もその基本通り(というよりは、自分でやっていくうちに

やっぱりこれが一番やりやすいということにたどり着きました)

同じ色のぷよを4つ以上組み合わせることで消える。

そのため、基本は「3つずつ」をつくり、

ひとつだけ、上の段をそっくりそのまま隣にずらしていく方法です。

そうすると、一つが消えるごとに、順番に消えていきます。

こんな感じで。

※ 今回は6連鎖というやつですね。

で、これを組み上げるために下準備が必要になりますが、

はじめ、どうしても苦労したのが、上記の通り

「不要なぷよをどうするのか」ということ。

なまじ、空いているところに適当においておくと、

結果としておける場所が少なくなるため、

連鎖の数も少なくなってしまいます。

「どうしたらいいんだ・・・」

そう悩みに悩み抜いていた、その時、

自分の頭の中にひらめいたのが、

「そうだ、先に左側2列を優先して組み上げて、

その上に不要なぷよは置いておこう!!」ということでした。

これにより、一挙にぷよぷよのプレイが楽になったのです。

一時は、ゲームセンターでも、有名になるくらいに

私自身、上手くなったものでした。

で、このことから学んだこと。

それが「かたづけの極意」です。

自分の部屋や、事務所や仕事場などを見返してみてください。

「必要なモノ」が目の前に使えるように並んでいますか。

ぷよぷよで言えば、「連鎖」できるように並んでいることが大切です。

むやみやたらと積み上げて行ったら、あっという間にゲームオーバーです。

そして、現実において「不要」と思えば捨てればいいでしょうが、

「うーん、ひとまず置いておかないと、使うかもしれない」

というような書類等もたくさんあると思います。

そういうものを、どうしていますか。

私の場合、一番最初にやっておくこと、それが

「必要なものは真っ先に整理整頓しておく」ということ。

上記連鎖をするための「基礎」となる部分を先に構築しておくことで、

その上には適当に積み上げておいても、

「使いたい」という時には、基礎の部分はきちんと使える形にできているのです。

こうすることで、「不要なモノ」が立てつづけに来て、

また現実で言えば、忙しくてかたづけられない、というような状況でも、

「どんなに散らかった状況」だとしても

「必要になる大切なモノ」だけは、すぐに使える状況になっているのです。

これができるようになると、

「焦ることなく、ゆっくりと手を付けられる」ようになります。

これができていないと、

次から次へと入ってくるものが処理できず、

処理が遅れるほどに、前のものを見つけられず、

結果として活かせず、すべてがゴミになってしまうのです。

ちなみに、私の今回の6連鎖も、「ゴミの効率化」によって、

連鎖が一つ多くできるようになっております。

単純に「ゴミだ」と思って置いていた「ゴミ捨て場」も、

整理整頓する余裕ができてきて、そこも考えてみたら、

「あっ、こうすればゴミだと思っていたものが有効に使えるぞ!!」

ということに、気が付くことができたのです。

そう、基本となる部分がしっかりとできあがることで、

ほかのことも見る余裕が生まれるんですね。

せっかくあるものを「ゴミ」にしてしまうのか、

それともうまく活用していくのかは、かたづけ次第。

世の中、ゴミにするよりも、活用してこそ!!

ということで、私の人生にとっても、

大きな意味を持っているゲーム。

ゲームとしても、人生としても大切なことを教えてくれた

「ぷよぷよ」から学ぶ 「かたづけの大切さ」でした。

2012年01月04日

「アストロロボ・ササ」から学ぶ ご利用は計画的に

「アストロロボ・ササ」から学ぶ ご利用は計画的に

「ご利用は計画的に」

というと、某消費者金融のコマーシャルが浮かびます。

が、消費者金融に関わらず、やっぱり世の中

「ご利用は計画的に」という視点が必要なわけです。

その点、ゲームとかは「非現実的に在庫がある」とか

「リセットボタンを押せばやりなおせる」とか、

そういうことをよく言われますが、

このゲーム「アストロロボ・ササ」をプレイすることで、

「計画的に」ということが小さい頃から学ぶことができました。

この「アストロロボ・ササ」というゲームは、

「E」とかかれたエネルギーカプセルを全部取るか

破壊するかすればそのステージをクリアできる、

というゲームなのですが・・・

普通のゲームであれば、主人公が移動する分には

エネルギーを使用しないのがふつう。

しかし、このゲームでは動くためにはエネルギーを使うのです。

よくある「ビーム」みたいなものを撃つのですが、

それの反動で、撃った方向と逆方向に主人公は進みます。

つまり、自分が進みたい方向と逆方向に弾を撃つことで

飛んだり、左右に行ったり、逆に沈んだりということができるのです。

さて、でも途中で邪魔な敵が出てきます。

※ 敵=「ヘリコプター」「牛」「タル」「たつのおとしご」「こんぶ?」など

当然倒さなくてはいけません。

ぶつかると、エネルギーが減っていきます。

また、エネルギーカプセルが壁に阻まれている

時があります。そういう時には壁を破壊するのですが、

それまた、弾を撃って破壊するわけです。

そう、何をするにしてもエネルギーが必要。

それを無駄使いしていると、あっという間に

エネルギー切れになって、ゲームオーバー。

ファミコン初期の頃に発売されたゲームで、

それこそ、物心ついたばかりのことですので、

意味も分からずにプレイをしておりましたが、

いまになってみると、なかなかに「奥深い」なと。

無計画に、やたらとエネルギーを使ってはダメ。

方向転換するにしても、計画を立てた上で進んでいくわけです。

敵を攻撃するにしても、反動があるので、

やたら攻撃すると目的の場所から遠ざかったりします。

何をするにしても「ご利用は計画的に」なのです。

単純なわりに、やってみると難しく、

「もうちょっとやれそうだから」

とか思いながらもつい繰り返してしまう、

そんな魔性の魅力をもったゲームです。

そんなわけで、「アストロロボ・ササ」から学ぶ

「ご利用は計画的に」でした。

そういえば、小さい頃は「ロボ」とか「アストロ」とか

いう単語があることすら知らなかったので、

「アストロロボササ」と、言葉の区切りなく言っていたのを

思い出しますね。

それに、ゲームのタイトルからどんなゲームだか

さっぱり想像できないところがまたいいですよね(笑)

「ご利用は計画的に」

というと、某消費者金融のコマーシャルが浮かびます。

が、消費者金融に関わらず、やっぱり世の中

「ご利用は計画的に」という視点が必要なわけです。

その点、ゲームとかは「非現実的に在庫がある」とか

「リセットボタンを押せばやりなおせる」とか、

そういうことをよく言われますが、

このゲーム「アストロロボ・ササ」をプレイすることで、

「計画的に」ということが小さい頃から学ぶことができました。

この「アストロロボ・ササ」というゲームは、

「E」とかかれたエネルギーカプセルを全部取るか

破壊するかすればそのステージをクリアできる、

というゲームなのですが・・・

普通のゲームであれば、主人公が移動する分には

エネルギーを使用しないのがふつう。

しかし、このゲームでは動くためにはエネルギーを使うのです。

よくある「ビーム」みたいなものを撃つのですが、

それの反動で、撃った方向と逆方向に主人公は進みます。

つまり、自分が進みたい方向と逆方向に弾を撃つことで

飛んだり、左右に行ったり、逆に沈んだりということができるのです。

さて、でも途中で邪魔な敵が出てきます。

※ 敵=「ヘリコプター」「牛」「タル」「たつのおとしご」「こんぶ?」など

当然倒さなくてはいけません。

ぶつかると、エネルギーが減っていきます。

また、エネルギーカプセルが壁に阻まれている

時があります。そういう時には壁を破壊するのですが、

それまた、弾を撃って破壊するわけです。

そう、何をするにしてもエネルギーが必要。

それを無駄使いしていると、あっという間に

エネルギー切れになって、ゲームオーバー。

ファミコン初期の頃に発売されたゲームで、

それこそ、物心ついたばかりのことですので、

意味も分からずにプレイをしておりましたが、

いまになってみると、なかなかに「奥深い」なと。

無計画に、やたらとエネルギーを使ってはダメ。

方向転換するにしても、計画を立てた上で進んでいくわけです。

敵を攻撃するにしても、反動があるので、

やたら攻撃すると目的の場所から遠ざかったりします。

何をするにしても「ご利用は計画的に」なのです。

単純なわりに、やってみると難しく、

「もうちょっとやれそうだから」

とか思いながらもつい繰り返してしまう、

そんな魔性の魅力をもったゲームです。

そんなわけで、「アストロロボ・ササ」から学ぶ

「ご利用は計画的に」でした。

そういえば、小さい頃は「ロボ」とか「アストロ」とか

いう単語があることすら知らなかったので、

「アストロロボササ」と、言葉の区切りなく言っていたのを

思い出しますね。

それに、ゲームのタイトルからどんなゲームだか

さっぱり想像できないところがまたいいですよね(笑)

2012年01月03日

「ロックマン」で学ぶ 相性のよいところを選ぶ

「ロックマン」で学ぶ 「相性のよいところを選ぶ」

「ロックマン」

はじめてやった時には感動したものです。

超おもしろかった!!!

そして、倒した敵の技を覚えられるシステム。

これがまた、こどものこころに火をつけましたね。

単純明快な、横スクロールのアクションゲーム。

魅力的なキャラクター

ノリのいい音楽

もう文句のつけようがない名作アクションゲームです。

で、このロックマンから学べること。

それは「適材適所」

初代ロックマンでは、はじめにアイスマンとか選ぶと

かなりの無理ゲー(攻略困難)になるわけです。

まあ、あえてそれに挑んでいた小学生の自分がいますが(笑)

そういうのはおいといて、

通常、倒しやすい敵から倒していくわけです。

そして、その倒した敵の能力を弱点とする敵を

次に倒していく、という方式でゲームを進めていきます。

知らない人に簡単に説明をしておくと、

「ガッツマン」というガテン系ボスを倒すと、

次に「カットマン」というはさみ系ボスが倒しやすくなります。

「じゃんけん」のグーとチョキのように、得意不得意があるのです。

で、それを見つけて進んでいくというのが、

当時友達同士の間で盛り上がったわけです。

たとえば、相性的には、次のように循環しています。

ガッツマン → カットマン → エレキマン

→ アイスマン → ファイヤーマン → ボンバーマン

→ ガッツマン → ・・・

というような形でクリアをすることで、

本来苦労するところを、優位に攻略していけます。

自分のやりやすい相手から倒していけばいいのです。

ちなみに、私の場合は

カットマンからがプレイしやすいなあと思うわけです。

「適材適所」

そんな言葉は知らないけど、

「相性」のよい組み合わせを選んでいくことで、

ゲームをクリアできていた。

同じように、現実を見た場合にも

「自分にとっての相性」のよいところからやり、

そこで新しい能力や仲間をつくって、

次に進んでいくというやり方があるわけです。

世の中、難しいところに挑戦し続けるのもありですが、

自分にとってやりやすい、相性のいいところから

順番に攻略していくことで、

その間に自分が成長したり、仲間ができたりすることで

難しいことも解決できるようになるのです。

「ロックマン」で学ぶ 「相性のよいところを選ぶ」でした。

。。。と言いつつ、「ロックマン」からもうひとつ学ぶことができます。

それは、「どんな相手でも基本で勝てる」ということ。

上記のように、相性の良い相手から倒していくことで、

自分自身が成長したり、やりやすかったりすることがあうあけですが

同時に、すべての攻略を「初期ロックマン」だけで

倒していくこともまた、可能なのです。

上記でもちょっと触れましたが、

小さい頃、極めていた私は、みんなが「これは難しい」というものに、

あえてチャレンジするやり方でプレイしていました。

つまり、一番難しいと言われる「アイスマン」からはじまって、

逆の順番でクリアしていくという。

その楽しみ、というものもありました。

もちろん、相性が悪い分、

相当の努力と練習が必要でした。

けど、その分達成した時の楽しみとよろこびも

大きかったのをおぼえています。

まあ、これは普通にプレイしたあとの

おまけ的な楽しみ方ですので、

あくまで「そういうこともできるよ」ということになりますが。

これも、生き方の一つとしてはありだなと思ったりします。

以上、「ロックマンで学ぶ」でした。

ちなみに、ひさしぶりにプレイしたら、

「ガッツマン」行く途中で断念(ToT)

アクションが下手になってるなあとつくづく感じました。

「ロックマン」

はじめてやった時には感動したものです。

超おもしろかった!!!

そして、倒した敵の技を覚えられるシステム。

これがまた、こどものこころに火をつけましたね。

単純明快な、横スクロールのアクションゲーム。

魅力的なキャラクター

ノリのいい音楽

もう文句のつけようがない名作アクションゲームです。

で、このロックマンから学べること。

それは「適材適所」

初代ロックマンでは、はじめにアイスマンとか選ぶと

かなりの無理ゲー(攻略困難)になるわけです。

まあ、あえてそれに挑んでいた小学生の自分がいますが(笑)

そういうのはおいといて、

通常、倒しやすい敵から倒していくわけです。

そして、その倒した敵の能力を弱点とする敵を

次に倒していく、という方式でゲームを進めていきます。

知らない人に簡単に説明をしておくと、

「ガッツマン」というガテン系ボスを倒すと、

次に「カットマン」というはさみ系ボスが倒しやすくなります。

「じゃんけん」のグーとチョキのように、得意不得意があるのです。

で、それを見つけて進んでいくというのが、

当時友達同士の間で盛り上がったわけです。

たとえば、相性的には、次のように循環しています。

ガッツマン → カットマン → エレキマン

→ アイスマン → ファイヤーマン → ボンバーマン

→ ガッツマン → ・・・

というような形でクリアをすることで、

本来苦労するところを、優位に攻略していけます。

自分のやりやすい相手から倒していけばいいのです。

ちなみに、私の場合は

カットマンからがプレイしやすいなあと思うわけです。

「適材適所」

そんな言葉は知らないけど、

「相性」のよい組み合わせを選んでいくことで、

ゲームをクリアできていた。

同じように、現実を見た場合にも

「自分にとっての相性」のよいところからやり、

そこで新しい能力や仲間をつくって、

次に進んでいくというやり方があるわけです。

世の中、難しいところに挑戦し続けるのもありですが、

自分にとってやりやすい、相性のいいところから

順番に攻略していくことで、

その間に自分が成長したり、仲間ができたりすることで

難しいことも解決できるようになるのです。

「ロックマン」で学ぶ 「相性のよいところを選ぶ」でした。

。。。と言いつつ、「ロックマン」からもうひとつ学ぶことができます。

それは、「どんな相手でも基本で勝てる」ということ。

上記のように、相性の良い相手から倒していくことで、

自分自身が成長したり、やりやすかったりすることがあうあけですが

同時に、すべての攻略を「初期ロックマン」だけで

倒していくこともまた、可能なのです。

上記でもちょっと触れましたが、

小さい頃、極めていた私は、みんなが「これは難しい」というものに、

あえてチャレンジするやり方でプレイしていました。

つまり、一番難しいと言われる「アイスマン」からはじまって、

逆の順番でクリアしていくという。

その楽しみ、というものもありました。

もちろん、相性が悪い分、

相当の努力と練習が必要でした。

けど、その分達成した時の楽しみとよろこびも

大きかったのをおぼえています。

まあ、これは普通にプレイしたあとの

おまけ的な楽しみ方ですので、

あくまで「そういうこともできるよ」ということになりますが。

これも、生き方の一つとしてはありだなと思ったりします。

以上、「ロックマンで学ぶ」でした。

ちなみに、ひさしぶりにプレイしたら、

「ガッツマン」行く途中で断念(ToT)

アクションが下手になってるなあとつくづく感じました。

2012年01月02日

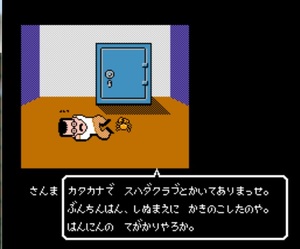

「さんまの名探偵」から学ぶ 新しい発想を生む方法

「さんまの名探偵」から学ぶ 新しい発想を生む方法

「さんまの名探偵」

初期ナムコの超名作推理アドベンチャーゲームです。

やったことがない人でも、

名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。

まだ著作権だとか肖像権だとかもうるさくない時代に、

「さんま」を主人公にして、「よしもと」のメンツである

「ぶんちん」「きょじん・はんしん」「いくよ・くるよ」

「のりお」「シロー」「しんすけ」といったそうそうたるメンツ

がそろって出演しているわけで。

でも、それぞれがキャラクターが現実に沿っていて、

納得のいくシナリオ構成で、

ゲームとしても面白いけれども、

いまやりなおしてみて、それぞれの個性が出ていて

やっぱり面白いなと思うわけです。

さて、そんな名作である「さんまの名探偵」

ですが、中でこんな言葉が出てきます。

「スハダクラブ」

ゲーマーにとってみたら、

この言葉は記憶に残っているのではないでしょうか。

そう、「はじめに殺されてしまった【ぶんちん】さんの

【ダイイングメッセージ】ですね。」

いまだに、このことは忘れません。

で、何度となくこのゲームをやった私としては、

この意味するところを知っているわけです。

そうなると、わざわざ「聴きこみ」をしなくても

どんどんと先に進めるんですよね。

だって、結果を知ってるんだから。

「スハダクラブ」がなんなのかをいろんな人に聴きながら

「あーでもない、こーでもない」を繰り返していくことで、

少しずつ謎を解いていくわけですが、

※ 別に「スハダクラブ」だけでゲームが進むわけではありません

知ってるからと、聞き込みをしないで進んでいきます。

すると、あるところでゲームが「詰む」んですよね。

なまじ内容を知っているからこそ、

「スハダクラブ」なんて意味がない。

と思い込んだ状態でプレイすることで先にすすめなくなる。

そのしかけを話してしまうと、ネタバレになるので、

以下、もしこれから「さんまの名探偵」をプレイする気のある人で

ネタバレしたくない、という方は読まないように気を付けてくださいませ。

はい。それでは、いきます。

「スハダクラブ」とは、「ぶんちん」さんちにある

「パソコン」のパスワードです。

「スペード」「ハート」「ダイヤ」「クラブ」

のトランプの4つのマークを、その順番に並び替えることで、

パソコンのパスワードが解け、中身が見られます。

で、そのためだけ、であれば序盤でもう使用しないと

思い込んでしまうわけですが、実はそこにしかけがあり、

後半になり、「クラブポピー」というお店に行く必要があるのだが、

そのお店に行けるようにするためには、

実は「スハダクラブ」を聞き込みする必要があるのです。

そう、前半で役割を終えたと思っていた「スハダクラブ」が

後半まったく関係なさそうなところで、

「クラブ?だったらクラブポピーってお店があるぜ」

みたいな形で先にすすめるようになるのです。

実は私は、これで何度となく

「さんまの名探偵」をクリアし損ないまして。。。

「はじめてプレイした時には

普通にクリアできたのに。。。おかしいなあ」

そう思いながらも、二度目以降まったくクリアできず。

大人になり、最近プレイしなおしても、やっぱりできず。

で、子供の頃に戻って、「コマンド総当たり」

※ 理屈抜きですべてできることをやりつくすこと

をすることで、ようやくと二十数年ぶりにクリアできたわけです。

そう、大人になると、そして二回目以降って、

ついつい「効率」を重視してプレイするようになるわけです。

で、知ってるところをガンガン先に進み、

「ほらほら、ムダを省けばこんなに早くクリアできる」

とよろこんでいたのですが・・・

とんだ「落とし穴」があったわけです。

でもこれが、現実に即した場合に

ものすごい学びにつながっているんですよね。

現実でも、「一度やったことあるから」とか、

「理屈がわかっているから」と言いながら、

「過去をなぞろう」としたりしませんか。

「効率重視」でシステム化した中でにいることで、

「創意工夫」や「試行錯誤」が抜け落ちる。

結果として、「一度目」の時よりも

そして「昔」よりも結果が悪くなっていく。

この「さんまの名探偵」をクリアできなかったということで、

私はそうした視点を身に染みて感じることができました。

「効率重視」で、「意味のあることだけをやる」

ということを繰り返す中で、

「発想の転換」や「創意工夫」が抜け落ち、

「なんでやることやってるのにうまくいかないんだ?」

と苦しみ始める。

そういう時には、原点に戻ろう。

「効率」を考えないで、「いろんなことをやってみる」

「意味」など二の次にして、「いまできることをやる」

そうしたことで、新しい発想や、

問題の解決につながるのではないでしょうか。

ということで、「さんまの名探偵」から学ぶ、

「新しい発想を生む方法」でした。

ちなみに、当時も今も、このゲーム内のミニゲームに

はまっておりまして。

おはかにいる「きんだしち」先輩の探偵メモをもらうための

このミニゲームが、音楽ともどもおどろおどろしくて、

なんだか妙に記憶に残るんですよね。

そして、「ギャラクシガニ」もまた、

やっててたまらないわけです。

こういう、こまかいところまでよくできているのが、

名作の名作たるゆえんだと思いますね♪

「さんまの名探偵」

初期ナムコの超名作推理アドベンチャーゲームです。

やったことがない人でも、

名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。

まだ著作権だとか肖像権だとかもうるさくない時代に、

「さんま」を主人公にして、「よしもと」のメンツである

「ぶんちん」「きょじん・はんしん」「いくよ・くるよ」

「のりお」「シロー」「しんすけ」といったそうそうたるメンツ

がそろって出演しているわけで。

でも、それぞれがキャラクターが現実に沿っていて、

納得のいくシナリオ構成で、

ゲームとしても面白いけれども、

いまやりなおしてみて、それぞれの個性が出ていて

やっぱり面白いなと思うわけです。

さて、そんな名作である「さんまの名探偵」

ですが、中でこんな言葉が出てきます。

「スハダクラブ」

ゲーマーにとってみたら、

この言葉は記憶に残っているのではないでしょうか。

そう、「はじめに殺されてしまった【ぶんちん】さんの

【ダイイングメッセージ】ですね。」

いまだに、このことは忘れません。

で、何度となくこのゲームをやった私としては、

この意味するところを知っているわけです。

そうなると、わざわざ「聴きこみ」をしなくても

どんどんと先に進めるんですよね。

だって、結果を知ってるんだから。

「スハダクラブ」がなんなのかをいろんな人に聴きながら

「あーでもない、こーでもない」を繰り返していくことで、

少しずつ謎を解いていくわけですが、

※ 別に「スハダクラブ」だけでゲームが進むわけではありません

知ってるからと、聞き込みをしないで進んでいきます。

すると、あるところでゲームが「詰む」んですよね。

なまじ内容を知っているからこそ、

「スハダクラブ」なんて意味がない。

と思い込んだ状態でプレイすることで先にすすめなくなる。

そのしかけを話してしまうと、ネタバレになるので、

以下、もしこれから「さんまの名探偵」をプレイする気のある人で

ネタバレしたくない、という方は読まないように気を付けてくださいませ。

はい。それでは、いきます。

「スハダクラブ」とは、「ぶんちん」さんちにある

「パソコン」のパスワードです。

「スペード」「ハート」「ダイヤ」「クラブ」

のトランプの4つのマークを、その順番に並び替えることで、

パソコンのパスワードが解け、中身が見られます。

で、そのためだけ、であれば序盤でもう使用しないと

思い込んでしまうわけですが、実はそこにしかけがあり、

後半になり、「クラブポピー」というお店に行く必要があるのだが、

そのお店に行けるようにするためには、

実は「スハダクラブ」を聞き込みする必要があるのです。

そう、前半で役割を終えたと思っていた「スハダクラブ」が

後半まったく関係なさそうなところで、

「クラブ?だったらクラブポピーってお店があるぜ」

みたいな形で先にすすめるようになるのです。

実は私は、これで何度となく

「さんまの名探偵」をクリアし損ないまして。。。

「はじめてプレイした時には

普通にクリアできたのに。。。おかしいなあ」

そう思いながらも、二度目以降まったくクリアできず。

大人になり、最近プレイしなおしても、やっぱりできず。

で、子供の頃に戻って、「コマンド総当たり」

※ 理屈抜きですべてできることをやりつくすこと

をすることで、ようやくと二十数年ぶりにクリアできたわけです。

そう、大人になると、そして二回目以降って、

ついつい「効率」を重視してプレイするようになるわけです。

で、知ってるところをガンガン先に進み、

「ほらほら、ムダを省けばこんなに早くクリアできる」

とよろこんでいたのですが・・・

とんだ「落とし穴」があったわけです。

でもこれが、現実に即した場合に

ものすごい学びにつながっているんですよね。

現実でも、「一度やったことあるから」とか、

「理屈がわかっているから」と言いながら、

「過去をなぞろう」としたりしませんか。

「効率重視」でシステム化した中でにいることで、

「創意工夫」や「試行錯誤」が抜け落ちる。

結果として、「一度目」の時よりも

そして「昔」よりも結果が悪くなっていく。

この「さんまの名探偵」をクリアできなかったということで、

私はそうした視点を身に染みて感じることができました。

「効率重視」で、「意味のあることだけをやる」

ということを繰り返す中で、

「発想の転換」や「創意工夫」が抜け落ち、

「なんでやることやってるのにうまくいかないんだ?」

と苦しみ始める。

そういう時には、原点に戻ろう。

「効率」を考えないで、「いろんなことをやってみる」

「意味」など二の次にして、「いまできることをやる」

そうしたことで、新しい発想や、

問題の解決につながるのではないでしょうか。

ということで、「さんまの名探偵」から学ぶ、

「新しい発想を生む方法」でした。

ちなみに、当時も今も、このゲーム内のミニゲームに

はまっておりまして。

おはかにいる「きんだしち」先輩の探偵メモをもらうための

このミニゲームが、音楽ともどもおどろおどろしくて、

なんだか妙に記憶に残るんですよね。

そして、「ギャラクシガニ」もまた、

やっててたまらないわけです。

こういう、こまかいところまでよくできているのが、

名作の名作たるゆえんだと思いますね♪

2012年01月01日

「いっき」から学ぶ 道具はなんでも役に立つわけではない

「いっき」から学ぶ 道具はなんでも役に立つわけではない

やったことはなくても

画面は見たことがある人が多い。

そんな超有名なゲームのひとつ、「いっき」

ストーリー的には、

「悪代官」が「年貢」を多くとっていて、

困った百姓の主人公が「百姓一揆」を起こすという

そんなストーリーだったと思います。

ストーリーと言っていいのかわかりませんが(笑)

さて、そんな一揆をおこした主人公。

「カマ一本」で乗り込んでいきます。

それに対して、悪代官側が用意したのは

「忍者」

。。。百姓一人に対して、無限に用意された「忍者」

この悪代官、どこまで本気出すんだよ!!(笑)

とまあ、突っ込みはそのくらいにしておいて。

この「いっき」をプレイしていると、まずやってしまうミス。

それが「アイテムの入手」です。

まず、プレイ早々何をしていいのかわからないことが多い。

取扱い説明書が残っていることはまずないでしょうから、

落ちている「小判」を集めるということをしないままに、

うろうろしているうちにゲームオーバーになる場合も多い。

「そうかー、とにかく落ちているものを取っていけばいいんだな」

そう考える人も少なくありません。

しかし、これが大きなまちがいなのです。

実はとってはいけないアイテムがあります。

それが「たけやり」

※ 「なしてこったらとこにたけやりが落ち取るんじゃ?」

みたいな主人公の図

囲われていて、思わず重要アイテムに思えるわけで。

しかし、とってしまうとどうにもなりません。

なぜって?

とってしまうと、

「前方(画面上方)にしか攻撃できなくなる」んです。

つまり、横から敵がきたらそれまで。

下からこられてもそれまで。

・・・実は、これこそが悪代官が用意した

「最悪の罠」なのです!!!

私は、いまだかつてこの「たけやり」を有効活用

しているプレイヤーを見たことがありません。

ちなみに、ドラクエだとしてもたけやり」は最弱装備です。

※ドラクエ1でしか出てきませんでした最弱装備。

そして「くさりがま」と言えば、アリアハン最強装備。

どちらがいいのかは、ドラクエでも表現されていたんですね。

ちなみに、初期装備の「カマ」は、

なんと自動照準機能がついている最先端のカマでして、

ボタンを押せば敵のいる方向に勝手に飛んでいってくれます。

これをわざわざ「たけやり」にするなんて・・・

ありえません!!

しかし・・・これが「絵」になるんですよね。

「百姓」が「たけやり」を持って敵に立ち向かう姿。

なんか、心が奮い立たされませんか?(笑)

ちなみに、その「前しか向かない漢気」が評価され、

敵を倒した時の得点ははねあがります。

やっぱり「漢気」って必要なんですね(しみじみ)

ということで、この「いっき」

これから学べることは

「アイテムは取ればいいってものではない」

ということ。

現実的に言えば、「道具は使い方次第」ということ。

上記の通り、まず役に立たないたけやりも、

高得点を狙う場合には役に立つわけです。

でも、クリアするだけなら、不要なアイテムになります。

自分の目的に応じて、使うか使わないかを判断し、

使わないものは手に入れない、ということ。

そうした意識を持っていくことを、教えてもらえます。

ちなみに、この「いっき」の主人公「ごんべ」は

「アトランティスの謎」にて、最重要キャラとして出てきます。

それは、「アトランティスの謎」をプレイしてのおたのしみということで(笑)

気になる方は、下記動画を参照してくださいませ☆

<アトランティスの謎 最短コースクリア>

やったことはなくても

画面は見たことがある人が多い。

そんな超有名なゲームのひとつ、「いっき」

ストーリー的には、

「悪代官」が「年貢」を多くとっていて、

困った百姓の主人公が「百姓一揆」を起こすという

そんなストーリーだったと思います。

ストーリーと言っていいのかわかりませんが(笑)

さて、そんな一揆をおこした主人公。

「カマ一本」で乗り込んでいきます。

それに対して、悪代官側が用意したのは

「忍者」

。。。百姓一人に対して、無限に用意された「忍者」

この悪代官、どこまで本気出すんだよ!!(笑)

とまあ、突っ込みはそのくらいにしておいて。

この「いっき」をプレイしていると、まずやってしまうミス。

それが「アイテムの入手」です。

まず、プレイ早々何をしていいのかわからないことが多い。

取扱い説明書が残っていることはまずないでしょうから、

落ちている「小判」を集めるということをしないままに、

うろうろしているうちにゲームオーバーになる場合も多い。

「そうかー、とにかく落ちているものを取っていけばいいんだな」

そう考える人も少なくありません。

しかし、これが大きなまちがいなのです。

実はとってはいけないアイテムがあります。

それが「たけやり」

※ 「なしてこったらとこにたけやりが落ち取るんじゃ?」

みたいな主人公の図

囲われていて、思わず重要アイテムに思えるわけで。

しかし、とってしまうとどうにもなりません。

なぜって?

とってしまうと、

「前方(画面上方)にしか攻撃できなくなる」んです。

つまり、横から敵がきたらそれまで。

下からこられてもそれまで。

・・・実は、これこそが悪代官が用意した

「最悪の罠」なのです!!!

私は、いまだかつてこの「たけやり」を有効活用

しているプレイヤーを見たことがありません。

ちなみに、ドラクエだとしてもたけやり」は最弱装備です。

※ドラクエ1でしか出てきませんでした最弱装備。

そして「くさりがま」と言えば、アリアハン最強装備。

どちらがいいのかは、ドラクエでも表現されていたんですね。

ちなみに、初期装備の「カマ」は、

なんと自動照準機能がついている最先端のカマでして、

ボタンを押せば敵のいる方向に勝手に飛んでいってくれます。

これをわざわざ「たけやり」にするなんて・・・

ありえません!!

しかし・・・これが「絵」になるんですよね。

「百姓」が「たけやり」を持って敵に立ち向かう姿。

なんか、心が奮い立たされませんか?(笑)

ちなみに、その「前しか向かない漢気」が評価され、

敵を倒した時の得点ははねあがります。

やっぱり「漢気」って必要なんですね(しみじみ)

ということで、この「いっき」

これから学べることは

「アイテムは取ればいいってものではない」

ということ。

現実的に言えば、「道具は使い方次第」ということ。

上記の通り、まず役に立たないたけやりも、

高得点を狙う場合には役に立つわけです。

でも、クリアするだけなら、不要なアイテムになります。

自分の目的に応じて、使うか使わないかを判断し、

使わないものは手に入れない、ということ。

そうした意識を持っていくことを、教えてもらえます。

ちなみに、この「いっき」の主人公「ごんべ」は

「アトランティスの謎」にて、最重要キャラとして出てきます。

それは、「アトランティスの謎」をプレイしてのおたのしみということで(笑)

気になる方は、下記動画を参照してくださいませ☆

<アトランティスの謎 最短コースクリア>

2011年12月31日

「ドラクエ」から学ぶ 自分を客観的に見る方法

「ドラクエ」から学ぶ 自分を客観的に見る方法

よく「敵は自分自身」と言いますが、

実は、「最大の味方になりうるのは自分自身」なんですよね。

「何をあたりまえのことを」というかもしれませんが、

意外と、そのことに気が付けない。

こんなことを言っている私自身が、

「自分は怠けがちなので、そんな自分を戒めたい」

と、常日頃から言っているわけで(^^;)

「自分を味方につけていない典型例」です(笑)

でも、考えてみたら自分以上に

自分の言うこと聞いてくれる人はいない。

ゲームの世界で考えたら、

ドラクエなどのRPGにおける主人公です。

コントローラーを握っている限り、

その主人公は自分の思うがままに動いてくれます。

でも、能力はどうかと言えば、

現実と同じく、はじめはスライムにやられる存在なわけです。

ゆっくりと、着実に経験値を積んで、

ここまでいったら強い敵が出るからやられる、

そういうことをしっかりと認識したうえで、

主人公を少しずつ成長させていかなくてはいけません。

レベルを上げてから強い敵に挑むのか。

武器や防具を整えてから挑むのか。

はたまた、仲間を連れて挑むのか。

どんな味方を連れて挑むのか。

そうしたことを考えながら、先に進んでいく。

現実世界もまったく同じなんですが、

ゲームと違って、客観的に見られないことが多い。

「今の自分では困難な課題」に立ち向かう際に、

上記の「ドラクエ」のように考えたことってありますか。

たとえば、外国に行くということを考えてみましょう。

「いまの自分じゃまだ無理だから、英語を学んでからにしよう」とか

「電子辞書を持ち込んでいけば対応できるかな」とか

「英語がわからなくても、みんなでいけばいいか」とか

「英語ができるあの人と一緒にいけばいいか」とか

実は、いくらでも対応策はあるのに、

「自分には無理だな」と思ってやらないことって、

多いのじゃないかと。

そういう時、ちょっと自分をドラクエのゆうしゃだと

思って、ゲーム感覚でとらえなおしてみましょう。

すると、意外と自分でも思ってもいないほどに

簡単に問題が解決することってあるんです。

「自分を客観的に見る」

言葉でいうとむずかしいなと思うかもしれませんが、

ゲームの主人公として見たら、意外とできるものです。

ぜひやってみてくださいませ。

よく「敵は自分自身」と言いますが、

実は、「最大の味方になりうるのは自分自身」なんですよね。

「何をあたりまえのことを」というかもしれませんが、

意外と、そのことに気が付けない。

こんなことを言っている私自身が、

「自分は怠けがちなので、そんな自分を戒めたい」

と、常日頃から言っているわけで(^^;)

「自分を味方につけていない典型例」です(笑)

でも、考えてみたら自分以上に

自分の言うこと聞いてくれる人はいない。

ゲームの世界で考えたら、

ドラクエなどのRPGにおける主人公です。

コントローラーを握っている限り、

その主人公は自分の思うがままに動いてくれます。

でも、能力はどうかと言えば、

現実と同じく、はじめはスライムにやられる存在なわけです。

ゆっくりと、着実に経験値を積んで、

ここまでいったら強い敵が出るからやられる、

そういうことをしっかりと認識したうえで、

主人公を少しずつ成長させていかなくてはいけません。

レベルを上げてから強い敵に挑むのか。

武器や防具を整えてから挑むのか。

はたまた、仲間を連れて挑むのか。

どんな味方を連れて挑むのか。

そうしたことを考えながら、先に進んでいく。

現実世界もまったく同じなんですが、

ゲームと違って、客観的に見られないことが多い。

「今の自分では困難な課題」に立ち向かう際に、

上記の「ドラクエ」のように考えたことってありますか。

たとえば、外国に行くということを考えてみましょう。

「いまの自分じゃまだ無理だから、英語を学んでからにしよう」とか

「電子辞書を持ち込んでいけば対応できるかな」とか

「英語がわからなくても、みんなでいけばいいか」とか

「英語ができるあの人と一緒にいけばいいか」とか

実は、いくらでも対応策はあるのに、

「自分には無理だな」と思ってやらないことって、

多いのじゃないかと。

そういう時、ちょっと自分をドラクエのゆうしゃだと

思って、ゲーム感覚でとらえなおしてみましょう。

すると、意外と自分でも思ってもいないほどに

簡単に問題が解決することってあるんです。

「自分を客観的に見る」

言葉でいうとむずかしいなと思うかもしれませんが、

ゲームの主人公として見たら、意外とできるものです。

ぜひやってみてくださいませ。

2011年12月29日

「星をみるひと」から学ぶ 自分自身で目的を見出す力

「星をみるひと」から学ぶ 自分自身で目的を見出す力

「クソゲー」として有名なゲーム

「星をみるひと」

ある種、伝説的にさえなっているゲームですが、

私は小さい頃、仲間三人まで集めて、

いいところまですすめておりました。

「クリアしてないの!?」

と突っ込む人もいるかもしれませんが、

これがどれだけすごいことなのかは、

そこまでプレイしたことのある人にしか

わからないと思います。

否。

レベル2まで成長させたことがある人であれば、

この苦悩は理解できると!!!

「ふっかつしゃ」と「さらまんど」

に、はたして私はどれだけ苦しめられたのか・・・・

・・・って、その話になってしまうと、

また長くなってしまうので、

これが「クソゲー」ではない、ということから

話をはじめてみたいと思います。

実は、いまこのゲームのシステムまわりを調整して、

リメイクしたらまちがいなく「名作」になるなと思っています。

それはどういうことか。

絶品の「シナリオ」にその謎が隠されています。

よく「クソゲー」として非難される理由になります、

「スタート直後に説明もなく放り出される」こと

「街」も何もないマップ

初期のマップに登場する超強敵

※ドラクエでいけば、「スライム」がいるところに

ふつうに「ドラゴン」が出てくるようなもの(誇張なし)

<主人公 寒空の下に放り出されるの図>

これらの条件から、「クソゲー」との認識が強いわけですが、

実はこれは、よくある「ドラクエ」に対する不満とか

そういったものをリアルにした場合を示しています。

みなさん、一度や二度はこう考えたことがありませんか?

「ドラクエとかで、はじめになんでスライムとか

弱いモンスター配置してるのかな?

あそこに強いモンスター配置すれば、魔王は安泰じゃね?」

「街とか村も、モンスターに襲われて大変なんじゃね?」

「勇者さまが王様に呼ばれて冒険に出るなんて、ありきたりすぎるよね」

「なんで死ぬと王様のところに戻れるの?」

そう、そうした疑念をすべて形にして

示してくれているのが、この「星をみるひと」なんですよね。

ここでストーリー的に説明をすると・・・

「人類」は「機械」や「宇宙人」に攻撃をされて

絶滅寸前の弱い生き物。

だから、街を見える形で表示していたら

あっというまに攻撃されてほろぼされてしまう。

そのため、街を外敵から守るために、

「見えないようにカモフラージュしている」

そのため、マップ上に何も見えないわけです。

当然、その周辺をうろうろしているモンスターも、

「スライム」のような存在である「じゃんく」という

機械のモンスターもいますが、

「ふっかつしゃ」「さらまんど」という

「ドラゴン」のような存在もうようよしているわけです。

いきなりそういった凶悪モンスターとあってやられるのも

これまた納得がいきますよね。

しかも、やられるといきなりタイトル画面に。

もちろん、これも納得の仕様なわけです。

これらを「不親切」ととるのか、

よくできた「設定」ととるかで評価が変わります。

もちろん、それ以外の部分で

いろいろとシステムが悪いのは認めるところですが

(例:「にげる」のコマンドがないので、強敵にあったら即終了だとか、

マップの移動速度が遅すぎてイライラしてくるとか)

それを抜きにして考えたら、超名作と言われても過言ではないと思います。

さて、ここまで話してくるとわかると思いますが、

「星をみるひと」は、ドラクエとかと比べて、

本当に「リアル」にできているわけです。

そんな「星をみるひと」から学べること

それは「忍耐力」・・・・ではなく

(おもわず本音が出ちゃいました(笑)

「着実に倒せる敵を選んで倒していくことで

自分で道を切り拓いていく力」です。

「にげる」のコマンドがないのは、あれですが、

現実世界に置き換えた場合に、

ドラクエと違って、はじめから現実なんですよね。

つまり、自分の目の前に

「どうあがいても今の自分では立ち向かえない敵」がいて、

でも、それをどうこうしようとしてもどうにもならない。

まずは「倒せる敵」を倒して、一歩一歩着実に成長していくことで、

遠回りに遠回りを重ねることで、成長し、最後には勝てるようになること。

そして、現実と同じく、いきなり放り出される現実。

普通、他人から何か目的を告げられたりはしないもの。

自分がいろんな人生経験を積んできた中で

「あれをしよう」「これをしよう」と目的を見出していく。

そうしたことが学べるのです。

どうですか。

「クソゲー」と言われておりますが、

やってみたくなりませんか。

ぜひとも、名作ですので、

人生と同じで「あきらめない心」でやり遂げてください。

私も、20年以上放置していた続きを

クリアしてみたいと思います。

そう、「あきらめない心」で。

「クソゲー」として有名なゲーム

「星をみるひと」

ある種、伝説的にさえなっているゲームですが、

私は小さい頃、仲間三人まで集めて、

いいところまですすめておりました。

「クリアしてないの!?」

と突っ込む人もいるかもしれませんが、

これがどれだけすごいことなのかは、

そこまでプレイしたことのある人にしか

わからないと思います。

否。

レベル2まで成長させたことがある人であれば、

この苦悩は理解できると!!!

「ふっかつしゃ」と「さらまんど」

に、はたして私はどれだけ苦しめられたのか・・・・

・・・って、その話になってしまうと、

また長くなってしまうので、

これが「クソゲー」ではない、ということから

話をはじめてみたいと思います。

実は、いまこのゲームのシステムまわりを調整して、

リメイクしたらまちがいなく「名作」になるなと思っています。

それはどういうことか。

絶品の「シナリオ」にその謎が隠されています。

よく「クソゲー」として非難される理由になります、

「スタート直後に説明もなく放り出される」こと

「街」も何もないマップ

初期のマップに登場する超強敵

※ドラクエでいけば、「スライム」がいるところに

ふつうに「ドラゴン」が出てくるようなもの(誇張なし)

<主人公 寒空の下に放り出されるの図>

これらの条件から、「クソゲー」との認識が強いわけですが、

実はこれは、よくある「ドラクエ」に対する不満とか

そういったものをリアルにした場合を示しています。

みなさん、一度や二度はこう考えたことがありませんか?

「ドラクエとかで、はじめになんでスライムとか

弱いモンスター配置してるのかな?

あそこに強いモンスター配置すれば、魔王は安泰じゃね?」

「街とか村も、モンスターに襲われて大変なんじゃね?」

「勇者さまが王様に呼ばれて冒険に出るなんて、ありきたりすぎるよね」

「なんで死ぬと王様のところに戻れるの?」

そう、そうした疑念をすべて形にして

示してくれているのが、この「星をみるひと」なんですよね。

ここでストーリー的に説明をすると・・・

「人類」は「機械」や「宇宙人」に攻撃をされて

絶滅寸前の弱い生き物。

だから、街を見える形で表示していたら

あっというまに攻撃されてほろぼされてしまう。

そのため、街を外敵から守るために、

「見えないようにカモフラージュしている」

そのため、マップ上に何も見えないわけです。

当然、その周辺をうろうろしているモンスターも、

「スライム」のような存在である「じゃんく」という

機械のモンスターもいますが、

「ふっかつしゃ」「さらまんど」という

「ドラゴン」のような存在もうようよしているわけです。

いきなりそういった凶悪モンスターとあってやられるのも

これまた納得がいきますよね。

しかも、やられるといきなりタイトル画面に。

もちろん、これも納得の仕様なわけです。

これらを「不親切」ととるのか、

よくできた「設定」ととるかで評価が変わります。

もちろん、それ以外の部分で

いろいろとシステムが悪いのは認めるところですが

(例:「にげる」のコマンドがないので、強敵にあったら即終了だとか、

マップの移動速度が遅すぎてイライラしてくるとか)

それを抜きにして考えたら、超名作と言われても過言ではないと思います。

さて、ここまで話してくるとわかると思いますが、

「星をみるひと」は、ドラクエとかと比べて、

本当に「リアル」にできているわけです。

そんな「星をみるひと」から学べること

それは「忍耐力」・・・・ではなく

(おもわず本音が出ちゃいました(笑)

「着実に倒せる敵を選んで倒していくことで

自分で道を切り拓いていく力」です。

「にげる」のコマンドがないのは、あれですが、

現実世界に置き換えた場合に、

ドラクエと違って、はじめから現実なんですよね。

つまり、自分の目の前に

「どうあがいても今の自分では立ち向かえない敵」がいて、

でも、それをどうこうしようとしてもどうにもならない。

まずは「倒せる敵」を倒して、一歩一歩着実に成長していくことで、

遠回りに遠回りを重ねることで、成長し、最後には勝てるようになること。

そして、現実と同じく、いきなり放り出される現実。

普通、他人から何か目的を告げられたりはしないもの。

自分がいろんな人生経験を積んできた中で

「あれをしよう」「これをしよう」と目的を見出していく。

そうしたことが学べるのです。

どうですか。

「クソゲー」と言われておりますが、

やってみたくなりませんか。

ぜひとも、名作ですので、

人生と同じで「あきらめない心」でやり遂げてください。

私も、20年以上放置していた続きを

クリアしてみたいと思います。

そう、「あきらめない心」で。

2011年12月17日

「アトランティスの謎」で学ぶ 自分の身体の大切さ

【「アトランティスの謎」で学ぶ

自分の身体が思った通りに動いてくれることの大切さ】

スーパーマリオは、みなさん誰しもがプレイしたことがあると思います。

その手のゲームをアクションゲームというのですが、

ファミコンで昔、100面あるゲームがありました。

「アトランティスの謎」というゲームです。

これは、マリオで言えば「ドカン」の中や、

隠しで「ツル」を見つけて一挙にワープするのと同じで、

すべての面において、「隠された扉」を見つけて、

そこを進んでいくということになるゲームです。

「失われた大陸、アトランティス」

において、宝と、そこでいなくなった「師匠」を

探す旅、というのが目的のゲームなのですが・・・

これがいかんせん、操作が微妙なんです(^^;)

マリオのように動いてくれればいいのですが、

ちょっと押しただけでは動いてくれなかったり、

かと思えば、いきなり行きすぎたりして・・・

助走のつけすぎ、助走が足りない、

といったことで、あっちふらふら、こっちふらふら。

しかも、マリオと違って非常に虚弱体質で、

敵を踏むどころか、触れたら即やられます。

その割に、敵の攻撃はマリオ以上に激しいわけで。

もう、とにかく主人公が思い通りに動いてくれないことに、

イライラしながらプレイをしていたのを思い出します。

・・・まあ、それがくせになって、

気が付くとそれをどれだけうまくコントロールするかが

楽しくなってくるわけですが(笑)

で、ふと現実の自分のことも考えてみる。

自分の身体、どうあつかっているかな、と。

自分の思った通りに身体が動いてくれることを

当たり前だとして、考えていないだろうか。

何かしらのケガや病気によって

動かなくなってしまった方にとっては、

大切さは身に染みているかもしれませんが、

通常、あまり意識をしていないのではないか、と。

「アトランティスの謎」をプレイして気が付くこと、

それは「プレイヤー」の分身、ゲーム世界の自分が

「思った通りに動いてくれない」という苦悩。

逆にいうと、思った通りに動いてくれることに対して、

「なんてありがたいのだろうか」と思えることなんですよね。

現実の自分の身体が、

自分が思った通りに動いてくれるということが

なんてありがたいことなのか。

そして、そんな自分の身体をいたわったているか。

意外と、自分の身体の大切さについて考えたことがないのではないか。

一番身近な、自分の思った通りに動いてくれる存在、

それは自分自身の身体だと、そう感じています。

そんな自分の身体に感謝したり、いたわったりしないと、

自分の身体も、だんだんと思い通りに動いてくれなくなるのではないだろうか。

ということで、「アトランティスの謎」というゲームを通じて、

「自分の身体の大切さ」を学んだわけです。

みなさんも、興味があったらぜひやってみてくださいませ♪

「むずかしい」けど、それがだんだんクセになりますから(笑)

自分の身体が思った通りに動いてくれることの大切さ】

スーパーマリオは、みなさん誰しもがプレイしたことがあると思います。

その手のゲームをアクションゲームというのですが、

ファミコンで昔、100面あるゲームがありました。

「アトランティスの謎」というゲームです。

これは、マリオで言えば「ドカン」の中や、

隠しで「ツル」を見つけて一挙にワープするのと同じで、

すべての面において、「隠された扉」を見つけて、

そこを進んでいくということになるゲームです。

「失われた大陸、アトランティス」

において、宝と、そこでいなくなった「師匠」を

探す旅、というのが目的のゲームなのですが・・・

これがいかんせん、操作が微妙なんです(^^;)

マリオのように動いてくれればいいのですが、

ちょっと押しただけでは動いてくれなかったり、

かと思えば、いきなり行きすぎたりして・・・

助走のつけすぎ、助走が足りない、

といったことで、あっちふらふら、こっちふらふら。

しかも、マリオと違って非常に虚弱体質で、

敵を踏むどころか、触れたら即やられます。

その割に、敵の攻撃はマリオ以上に激しいわけで。

もう、とにかく主人公が思い通りに動いてくれないことに、

イライラしながらプレイをしていたのを思い出します。

・・・まあ、それがくせになって、

気が付くとそれをどれだけうまくコントロールするかが

楽しくなってくるわけですが(笑)

で、ふと現実の自分のことも考えてみる。

自分の身体、どうあつかっているかな、と。

自分の思った通りに身体が動いてくれることを

当たり前だとして、考えていないだろうか。

何かしらのケガや病気によって

動かなくなってしまった方にとっては、

大切さは身に染みているかもしれませんが、

通常、あまり意識をしていないのではないか、と。

「アトランティスの謎」をプレイして気が付くこと、

それは「プレイヤー」の分身、ゲーム世界の自分が

「思った通りに動いてくれない」という苦悩。

逆にいうと、思った通りに動いてくれることに対して、

「なんてありがたいのだろうか」と思えることなんですよね。

現実の自分の身体が、

自分が思った通りに動いてくれるということが

なんてありがたいことなのか。

そして、そんな自分の身体をいたわったているか。

意外と、自分の身体の大切さについて考えたことがないのではないか。

一番身近な、自分の思った通りに動いてくれる存在、

それは自分自身の身体だと、そう感じています。

そんな自分の身体に感謝したり、いたわったりしないと、

自分の身体も、だんだんと思い通りに動いてくれなくなるのではないだろうか。

ということで、「アトランティスの謎」というゲームを通じて、

「自分の身体の大切さ」を学んだわけです。

みなさんも、興味があったらぜひやってみてくださいませ♪

「むずかしい」けど、それがだんだんクセになりますから(笑)

2011年11月28日

ドラクエで学ぶ 「リスクと利益」

いろんなゲームをやってきたけれども、

現実ほどおもしろいゲームってないよなと、そう思っています。

なぜって?

こんなに自由度が高くて、

何をやってもいいなんてふつうないでしょ?

えっ、現実には縛りが多い?

できないことがたくさんある?

そんなことないですよ。

なんだって、どんなことだってできますよ。

もちろん、犯罪で捕まることとかも含めて、です。

そんなこと言うと、嫌がられることも多いですが、

これは事実だと思います。

ゲームをプレイする際に、みなさんはどんなことを配慮しますか。

たいていは、「リスク(失敗したときの損)」と「利益(どれだけ得するか)」を天秤にかけて、

「どっちがいいかなー」ってやると思います。

犯罪行為も、この通りなんですよね。

「失敗」した時に「捕まる」というリスクを背負ってでも、

それでも利益の方が多いと思えばやるわけです。

・・・ただ、多くの場合、「失敗した時の損」が大きいので、

やればやるだけ損をすることになるのが、犯罪行為なんですけどね。

さて、そんなことを考えた場合、

世の中において、利益が大きくて、リスクが小さいことってなんだろうか、

ってことを考えるわけです。

ゲームでも同じですよね。

たとえば、ドラクエなどのRPGを想像してみます。

スライムをちまちま倒してレベルを上げる。

これだと、いきなりやられたりするリスクは小さい。

だけど、その分の利益(経験値やゴールド)も小さい。

かといって、いきなり洞窟の中に入ったり、

次のまちに行くと、「フロッガー」や「おおありくい」につつかれて

やられる可能性があるわけです。

でも、その危険を冒してでも、洞窟の中を探索することで、

宝箱からゴールドやアイテムを手に入れられて、

スライムを相手にしているよりもより多くの経験値やゴールドを

手に入れられるからこそ、洞窟の中に挑戦することを選ぶ価値がある。

それが、「リスク」と「利益」というもの。

ちなみに、人間にとって、そのリスクも利益も、

「寿命」(時間)という限りがあるからこそ成立する話です。

もし、時間が無限にあったら、スライムひたすら倒してても

効率悪くてもなんでも関係ないしね。

むしろ、リスクを背負うよりも、時間をかけて確実にやればいいだけの話になりますね。

実は、そうなると人間、飽きてつまらなくなるので、

何にもしなくなるわけですが。

そんなことも含めて、人間って、ちょうどいいリスクを背負いながら

いろんなことに挑戦していくことで利益を獲得していくことが

一番いいんだなってことに気が付けると思います。

現実ほどおもしろいゲームってないよなと、そう思っています。

なぜって?

こんなに自由度が高くて、

何をやってもいいなんてふつうないでしょ?

えっ、現実には縛りが多い?

できないことがたくさんある?

そんなことないですよ。

なんだって、どんなことだってできますよ。

もちろん、犯罪で捕まることとかも含めて、です。

そんなこと言うと、嫌がられることも多いですが、

これは事実だと思います。

ゲームをプレイする際に、みなさんはどんなことを配慮しますか。

たいていは、「リスク(失敗したときの損)」と「利益(どれだけ得するか)」を天秤にかけて、

「どっちがいいかなー」ってやると思います。

犯罪行為も、この通りなんですよね。

「失敗」した時に「捕まる」というリスクを背負ってでも、

それでも利益の方が多いと思えばやるわけです。

・・・ただ、多くの場合、「失敗した時の損」が大きいので、

やればやるだけ損をすることになるのが、犯罪行為なんですけどね。

さて、そんなことを考えた場合、

世の中において、利益が大きくて、リスクが小さいことってなんだろうか、

ってことを考えるわけです。

ゲームでも同じですよね。

たとえば、ドラクエなどのRPGを想像してみます。

スライムをちまちま倒してレベルを上げる。

これだと、いきなりやられたりするリスクは小さい。

だけど、その分の利益(経験値やゴールド)も小さい。

かといって、いきなり洞窟の中に入ったり、

次のまちに行くと、「フロッガー」や「おおありくい」につつかれて

やられる可能性があるわけです。

でも、その危険を冒してでも、洞窟の中を探索することで、

宝箱からゴールドやアイテムを手に入れられて、

スライムを相手にしているよりもより多くの経験値やゴールドを

手に入れられるからこそ、洞窟の中に挑戦することを選ぶ価値がある。

それが、「リスク」と「利益」というもの。

ちなみに、人間にとって、そのリスクも利益も、

「寿命」(時間)という限りがあるからこそ成立する話です。

もし、時間が無限にあったら、スライムひたすら倒してても

効率悪くてもなんでも関係ないしね。

むしろ、リスクを背負うよりも、時間をかけて確実にやればいいだけの話になりますね。

実は、そうなると人間、飽きてつまらなくなるので、

何にもしなくなるわけですが。

そんなことも含めて、人間って、ちょうどいいリスクを背負いながら

いろんなことに挑戦していくことで利益を獲得していくことが

一番いいんだなってことに気が付けると思います。

2011年06月09日

アクションゲームで学ぶ 「極める楽しみ」

アクションの醍醐味は、「プレイヤー自身の成長」が楽しめるところが最大のポイントである。

えっ、プレイヤーが成長するのは「RPG」じゃないの、という疑問がある人もいるかもしれません。

でも、実はここで言う「プレイヤー」とは、ほかならぬ、

現実世界の私やあなたのことです。

アクションと言えば、ゲーム業界の創世記の頃からあるジャンルです。

「スーパーマリオブラザーズ」や「パックマン」などの国民的ゲームもありますし、

最近のゲームでは「モンスターハンター」なんかが代表ですよね。

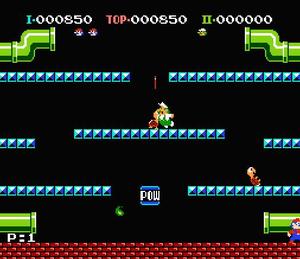

※ 写真は、言わずとしれた「スーパーマリオブラザーズ」

で、実はこの手のアクションゲームはすべて

「ゲーム内のキャラクターが成長するのではなく、

プレイヤーが成長することで先に進めるシステム」なんですよね。

「このタイミングでジャンプ」とか「ここは下を通る」など、

失敗を積み重ねてきた中で、繰り返すうちにだんだんと上達していく。

ゲームを通して、実は「失敗を繰り返して成長する」

ということを学ぶことができているんですよね。

子供たちに「失敗を繰り返していくことで人は成長する」

なんてことを、言葉で説明しようとしたり、伝えようとすることは多々ありますが、

実はゲームを通じて、それを学ばせることなんてできるんですよね。

だって、子供はクリアできるようになったら

「クリアできるようになったから見てよ!!!」

と自慢げに見せてくれるようになるじゃないですか。

その喜びを共有することで、実はそうしたことが学べるんです。

でも、それだけじゃないんですよね。

アクションゲームを通じて学べることのすごさは、

さらにここからもう一段階あります。

それは「より洗練していく楽しみ」「極めていく楽しみ」

たとえば、マリオもただクリアするだけではなく、

「カメを使った無限1UP」だとか、ここに「隠しコインがある」とか

「最速クリアができる」とかそういった楽しみ方ができます。

これも、実は人生において非常に大切なことなんですよね。

「一通りクリアする」というのが第一段階として、

次なるステージとしての「極め」の段階。

勉強や仕事においても、実はこの「極め」が大切。

周りから見ても「極めている」姿を見たら、憧れるし、そうなりたいと感じる。

でも、はじめてやっていきなり極められる人間はいない。

はじめの目標を「極める」にしてしまうと、「できない」ということが先に来てあきらめてしまう。

でも、ゲームを通じて、

「まずは一通りやってみる。次に極めてみる」ということを学べていると、

人生においても、「まずはやってみよう」という姿勢がおのずとできあがっているもの。

それを、勉強だとか意識せずに、楽しみながら自分の中に落とし込んでいくことができる、

それがアクションゲームを通じて学べるポイントです。

ちなみに、ゲームをすぐあきらめてしまう子を見ていると、

「いきなり極めよう」として、できないことであきらめている子が多い。

そういう子は、ゲームに限らずそうした傾向があることが多い。

もちろん、単純にゲームだけは嫌い、という子もいますが、

そうしたことを見て取れますので、

ぜひゲームを通じて、子供たちの様子を見てみることもしてみたらどうでしょうか。

いろんなことが見えてくると思います。

えっ、プレイヤーが成長するのは「RPG」じゃないの、という疑問がある人もいるかもしれません。

でも、実はここで言う「プレイヤー」とは、ほかならぬ、

現実世界の私やあなたのことです。

アクションと言えば、ゲーム業界の創世記の頃からあるジャンルです。

「スーパーマリオブラザーズ」や「パックマン」などの国民的ゲームもありますし、

最近のゲームでは「モンスターハンター」なんかが代表ですよね。

※ 写真は、言わずとしれた「スーパーマリオブラザーズ」

で、実はこの手のアクションゲームはすべて

「ゲーム内のキャラクターが成長するのではなく、

プレイヤーが成長することで先に進めるシステム」なんですよね。

「このタイミングでジャンプ」とか「ここは下を通る」など、

失敗を積み重ねてきた中で、繰り返すうちにだんだんと上達していく。

ゲームを通して、実は「失敗を繰り返して成長する」

ということを学ぶことができているんですよね。

子供たちに「失敗を繰り返していくことで人は成長する」

なんてことを、言葉で説明しようとしたり、伝えようとすることは多々ありますが、

実はゲームを通じて、それを学ばせることなんてできるんですよね。

だって、子供はクリアできるようになったら

「クリアできるようになったから見てよ!!!」

と自慢げに見せてくれるようになるじゃないですか。

その喜びを共有することで、実はそうしたことが学べるんです。

でも、それだけじゃないんですよね。

アクションゲームを通じて学べることのすごさは、

さらにここからもう一段階あります。

それは「より洗練していく楽しみ」「極めていく楽しみ」

たとえば、マリオもただクリアするだけではなく、

「カメを使った無限1UP」だとか、ここに「隠しコインがある」とか

「最速クリアができる」とかそういった楽しみ方ができます。

これも、実は人生において非常に大切なことなんですよね。

「一通りクリアする」というのが第一段階として、

次なるステージとしての「極め」の段階。

勉強や仕事においても、実はこの「極め」が大切。

周りから見ても「極めている」姿を見たら、憧れるし、そうなりたいと感じる。

でも、はじめてやっていきなり極められる人間はいない。

はじめの目標を「極める」にしてしまうと、「できない」ということが先に来てあきらめてしまう。

でも、ゲームを通じて、

「まずは一通りやってみる。次に極めてみる」ということを学べていると、

人生においても、「まずはやってみよう」という姿勢がおのずとできあがっているもの。

それを、勉強だとか意識せずに、楽しみながら自分の中に落とし込んでいくことができる、

それがアクションゲームを通じて学べるポイントです。

ちなみに、ゲームをすぐあきらめてしまう子を見ていると、

「いきなり極めよう」として、できないことであきらめている子が多い。

そういう子は、ゲームに限らずそうした傾向があることが多い。

もちろん、単純にゲームだけは嫌い、という子もいますが、

そうしたことを見て取れますので、

ぜひゲームを通じて、子供たちの様子を見てみることもしてみたらどうでしょうか。

いろんなことが見えてくると思います。

2011年06月08日

シミュレーションゲームで学ぶ 「人材活用法」

シミュレーションゲーム、戦略シュミレーションや恋愛シュミレーションなどがあります。

「信長の野望」だとか「三国志」「不如帰」「大戦略」といった歴史・戦闘シミュレーションや、

「トップマネジメント」や「エアーマネジメント」系の経営シミュレーション、

「シムシティ」「A列車で行こう」などのまちづくりシミュレーション、

「ときめきメモリアル」などの恋愛シミュレーションが、これにあたります。

※ 写真は、光栄の「初代三国志」です

これを通じて学べるのは「人事」の観点が非常に学べる、ということです。

もっというと「現実を数値化して想定していく能力」です。

私は小学校5年生の時に、仲のよい友達数人で、

同じクラスのメンバーを「知力・武力・政治力・魅力」の四項目、

最大100で数値化して遊んでいました。

戦国武将のゲームの中のデータを、そのまま学級経営に置き換えて考えてみたのです。

これが実に面白い!!小学生同士でも、やっぱり人を見る目というのは確かで、

「彼はカリスマ性があるんだよね。だから魅力が高いハズ」とか

「あの人は能力は高いんだけども、どうもひきつけられるものがないから、魅力は低い」とか

「頭も悪いし、運動神経もそんなでもないんだけど、

なぜか彼がまとめるとみんなついていくよね」とか。そんな話で盛り上がりました。

また、それぞれが感じている「人の評価」が全然違うので、

そのすり合わせもおもしろかったですね。

「おい、本当に○○ってそこまで頭いいのか?テストそんなによくないじゃん。」

「いやいや、あいつは頭いいよ。テストはそうでもないけど、

話をしているとポンポン話が出てくるもん」

などのやりとりの中で、自分が人をどう評価しているのか、

ということに対しても気が付けることがたくさんありました。

で、そこが盛り上がってくると、次に出てくるのが

「なんで○○くんは、自分に似合わないあんな役をやっているんだろうね」というような話。

「体育係」や「社会係」などのクラスの係についても、

「適材適所」でやれば「本人」にとっても「クラス」にとってもいい成果が出るし、

やりがいもあるんじゃないのか、なんて話で盛り上がりました。

そうなってくると、どうしても自分のクラスだけでは

「人材不足」である部門が出てきたりします。

そこで今度は他のクラスにも手を出し始めます。

「うちのクラスには体育係で適切な人がいないから、

隣のクラスの○○が欲しいよね」なんて形で。

「人材の収集」ですよね。

そうなると、さっきの「能力分析」がここでまた活かされてきます。

「○○が説得しに行けば、うちにきてくれるよ」

「いやいや、××のほうが向いてるでしょ。魅力高いし」

「そうかな、あいつは頭がいいから、こっちも頭いい人じゃないとだめなんじゃね?」

「話があうほうがいいから、武力が高くて、魅力が高い人がいいよ」など。

それができてくると、子どもの空想ですが

「他の学校が攻めてきたとして、どうする?」なんてことがはじまり、

学校全体での人材の配置や、不足している人材の登用、

現状の人材の育成なんてことまで考え始めます。

そんなわけで、休み時間中ずっと盛り上がっていたのを思い出します。

もちろん、戦略シミュレーションばかりではないんですよね。

恋愛シミュレーションも、やると非常におもしろいですよね。

「文系」「理系」「芸術」「運動」「容姿(ファッション)」「雑学」

なんて項目をつけて、それぞれのポイントでデータ化してみる。

で、自分が優先しているのはどういうことなのか、とか、

ゲームを土台にして、「人事」についても学べるんですよね。

「信長の野望」だとか「三国志」「不如帰」「大戦略」といった歴史・戦闘シミュレーションや、

「トップマネジメント」や「エアーマネジメント」系の経営シミュレーション、

「シムシティ」「A列車で行こう」などのまちづくりシミュレーション、

「ときめきメモリアル」などの恋愛シミュレーションが、これにあたります。

※ 写真は、光栄の「初代三国志」です

これを通じて学べるのは「人事」の観点が非常に学べる、ということです。

もっというと「現実を数値化して想定していく能力」です。

私は小学校5年生の時に、仲のよい友達数人で、

同じクラスのメンバーを「知力・武力・政治力・魅力」の四項目、

最大100で数値化して遊んでいました。

戦国武将のゲームの中のデータを、そのまま学級経営に置き換えて考えてみたのです。

これが実に面白い!!小学生同士でも、やっぱり人を見る目というのは確かで、

「彼はカリスマ性があるんだよね。だから魅力が高いハズ」とか

「あの人は能力は高いんだけども、どうもひきつけられるものがないから、魅力は低い」とか

「頭も悪いし、運動神経もそんなでもないんだけど、

なぜか彼がまとめるとみんなついていくよね」とか。そんな話で盛り上がりました。

また、それぞれが感じている「人の評価」が全然違うので、

そのすり合わせもおもしろかったですね。

「おい、本当に○○ってそこまで頭いいのか?テストそんなによくないじゃん。」

「いやいや、あいつは頭いいよ。テストはそうでもないけど、

話をしているとポンポン話が出てくるもん」

などのやりとりの中で、自分が人をどう評価しているのか、

ということに対しても気が付けることがたくさんありました。

で、そこが盛り上がってくると、次に出てくるのが

「なんで○○くんは、自分に似合わないあんな役をやっているんだろうね」というような話。

「体育係」や「社会係」などのクラスの係についても、

「適材適所」でやれば「本人」にとっても「クラス」にとってもいい成果が出るし、

やりがいもあるんじゃないのか、なんて話で盛り上がりました。

そうなってくると、どうしても自分のクラスだけでは

「人材不足」である部門が出てきたりします。

そこで今度は他のクラスにも手を出し始めます。

「うちのクラスには体育係で適切な人がいないから、

隣のクラスの○○が欲しいよね」なんて形で。

「人材の収集」ですよね。

そうなると、さっきの「能力分析」がここでまた活かされてきます。

「○○が説得しに行けば、うちにきてくれるよ」

「いやいや、××のほうが向いてるでしょ。魅力高いし」

「そうかな、あいつは頭がいいから、こっちも頭いい人じゃないとだめなんじゃね?」

「話があうほうがいいから、武力が高くて、魅力が高い人がいいよ」など。

それができてくると、子どもの空想ですが

「他の学校が攻めてきたとして、どうする?」なんてことがはじまり、

学校全体での人材の配置や、不足している人材の登用、

現状の人材の育成なんてことまで考え始めます。

そんなわけで、休み時間中ずっと盛り上がっていたのを思い出します。

もちろん、戦略シミュレーションばかりではないんですよね。

恋愛シミュレーションも、やると非常におもしろいですよね。

「文系」「理系」「芸術」「運動」「容姿(ファッション)」「雑学」

なんて項目をつけて、それぞれのポイントでデータ化してみる。

で、自分が優先しているのはどういうことなのか、とか、

ゲームを土台にして、「人事」についても学べるんですよね。

2010年09月19日

「パックマン」から学ぶ「人間の行動原理」

「パックマン(Pac-Man) 」

今年で30周年を迎える、いわずと知れたナムコの超名作。

この画面を見るだけで、「バクバク」と食べるパックマンと、

「ほわほわ」という音で追いかけてくるモンスターたちの姿が

目に浮かびますよね。

「パックマン」(flashで無料で遊べます)

この「パックマン」のすごさ、

それはなによりも「単純明快に見えること」です。

誰でもがすぐに見てプレイできること。

しかも飽きずにプレイを続けることができるところがすごいところです。

途中の「コーヒーブレイク」のアニメや、

ボーナスで出てくるフルーツ、

パワーえさを食べてモンスターに逆襲することで高得点を得る、

そういったことが、単純明快な中でも極めがいのあるものになっております。

<パックマンが追いかけられて・・・・>

<パワーエサをとって逆襲するパックマン>

そんないわずと知れた名作パックマン。

これ、あらためてみると「鬼ごっこ」なんですが・・・

「鬼ごっこ」を面白くするための秘訣が、この中に隠されているのです。

それは、追いかける側の性格。

「とにかく単純に相手を追いかける」

「行く先を先回りしようとしながら追いかける」

「パックマンを点対称の動きをする」

「自由気ままに動き回る」

「オイカケあかべえ」「マチブセぴんきー」

「キマグレあおすけ」「オトボケぐずた」

この四匹が絶妙なバランスでもって追いかけてきてくれることが

パックマンの楽しさの秘訣なんです!!

さて、この4匹の行動パターン。

「鬼ごっこ」だけでなくても適用できると思いませんか?

たとえば、ある事業に成功した、または人生でうまくいっていると思われる人に対して、

「とにかく追いかけてみる」というタイプの人

「その人が次に手をつけるのはなんだろうか」と先読みしてみる人

「成功した人と逆のことをやってみよう」という人

「別に関係ないや」と自分の好きなことを続ける人

全員が全員「ただ追いかけるだけ」では何も面白くない。

いろんなタイプがいるからこそ、面白い。

そして、自分がこのどれかのパターンにあてはまっているなと思ったら、

たまには違うパターンもやってみるのも面白いと思いませんか。

ひたすらに追いかけていたものを、先回りを考えてみたり、

関係ないや、と思って、自分なりの行動をしてみたり。

そうすることが、また別のパターンを助けることにもなる。

ひたすらに追いかけている人がいるからこそ、

先回りする意味が出てくるし、

先回りする人間がいるから、単純に追いかける人に捕まるし。

ということで今回は、パックマンのおいかけっこから、

人間の行動原理まで考えてみました。

おもしろさの裏側には、こうしたものが隠されているんだなって、

そう思います。

今年で30周年を迎える、いわずと知れたナムコの超名作。

この画面を見るだけで、「バクバク」と食べるパックマンと、

「ほわほわ」という音で追いかけてくるモンスターたちの姿が

目に浮かびますよね。

「パックマン」(flashで無料で遊べます)

この「パックマン」のすごさ、

それはなによりも「単純明快に見えること」です。

誰でもがすぐに見てプレイできること。

しかも飽きずにプレイを続けることができるところがすごいところです。

途中の「コーヒーブレイク」のアニメや、

ボーナスで出てくるフルーツ、

パワーえさを食べてモンスターに逆襲することで高得点を得る、

そういったことが、単純明快な中でも極めがいのあるものになっております。

<パックマンが追いかけられて・・・・>

<パワーエサをとって逆襲するパックマン>

そんないわずと知れた名作パックマン。

これ、あらためてみると「鬼ごっこ」なんですが・・・

「鬼ごっこ」を面白くするための秘訣が、この中に隠されているのです。

それは、追いかける側の性格。

「とにかく単純に相手を追いかける」

「行く先を先回りしようとしながら追いかける」

「パックマンを点対称の動きをする」

「自由気ままに動き回る」

「オイカケあかべえ」「マチブセぴんきー」

「キマグレあおすけ」「オトボケぐずた」

この四匹が絶妙なバランスでもって追いかけてきてくれることが

パックマンの楽しさの秘訣なんです!!

さて、この4匹の行動パターン。

「鬼ごっこ」だけでなくても適用できると思いませんか?

たとえば、ある事業に成功した、または人生でうまくいっていると思われる人に対して、

「とにかく追いかけてみる」というタイプの人

「その人が次に手をつけるのはなんだろうか」と先読みしてみる人

「成功した人と逆のことをやってみよう」という人

「別に関係ないや」と自分の好きなことを続ける人

全員が全員「ただ追いかけるだけ」では何も面白くない。

いろんなタイプがいるからこそ、面白い。

そして、自分がこのどれかのパターンにあてはまっているなと思ったら、

たまには違うパターンもやってみるのも面白いと思いませんか。

ひたすらに追いかけていたものを、先回りを考えてみたり、

関係ないや、と思って、自分なりの行動をしてみたり。

そうすることが、また別のパターンを助けることにもなる。

ひたすらに追いかけている人がいるからこそ、

先回りする意味が出てくるし、

先回りする人間がいるから、単純に追いかける人に捕まるし。

ということで今回は、パックマンのおいかけっこから、

人間の行動原理まで考えてみました。

おもしろさの裏側には、こうしたものが隠されているんだなって、

そう思います。

2010年09月16日

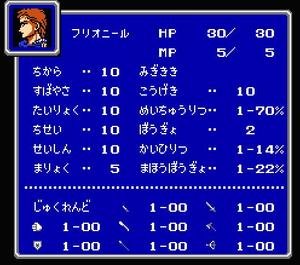

「ファイナルファンタジーⅡ」から学ぶ「急がばまわれ」

「ファイナルファンタジーⅡ」

いわずと知れた、日本の二大RPGのひとつ。

ファイナルファンタジーシリーズの第二段です。

はっきり言って、これ以上のRPGはないと思っています。

シナリオも、曲も、キャラクターデザインも、すべてがすばらしいのです。

ゲーム開始して、名前の入力が終わったら直後にはじまる戦闘。

しかも絶望的な敵の強さ。

で、やられた直後に復活する魔法陣の中。

物語のキーとなりそうな人物たちの会話。

復活後、仲間たちと再会する時の音楽。。。

この時点で、涙が止まらないほどの感動が・・・(ToT)

しかし、FFⅡを語るのにもっとも重要なのはそこではありません。

なによりもすばらしいのはそのゲームシステム。

「熟練度システム」

「たたかう」を選べば、「ちから」と、その時に装備していた武器の熟練度が。

「にげる」を選べば、「すばやさ」が。

「まほう」も、黒魔法なら「ちせい」が、白魔法なら「せいしん」が、それぞれ上昇します。

逆に、黒魔法を使うと、「せいしん」が下がったり、

「ちから」があがると「ちせい」が下がったり、

レベルが上がれば自動的にすべてが強くなるシステムではなく、

考えて行動しないといつまでも育たないわけです。

さて、そんな熟練度システムの中でも特に肝となるのが、

「かいひりつ」「まほうぼうぎょ」

普通のRPGなどでは、

「やられる前にやれ!!」

「ひたすら攻撃力を高くすればだいじょうぶ」

「とにかく先に進めばいい」

そんなゲームがほとんどです。

しかし、FF2は違います。

「敵の攻撃をくらわないと、成長しない」のです。

上記の、熟練度システムのおかげで、

「敵の特殊攻撃を受けることで【まほうぼうぎょ】」が、

「敵の攻撃を受けることで、【かいひりつ】」が、

じょじょにあがっていきます。

「FFⅡ」がなによりもすごい、と思う理由はここにあります。

つまり、「経験地によるレベル上げ」ではなく、

「シナリオを順当に進めていくと、ちょうどよくクリアできるステータスになっている」

というゲームバランスと、熟練度システムのすばらしさなのです。

なかなか、こうしたことができているゲームは少ないです。

最近の所為「クソゲー」と呼ばれるゲームは、こうしたバランスが崩壊していることが多い。

クソゲーたちと比較するどころか、どんな名作と比較しても、このバランスはすばらしいです。

ただ、この熟練度を悪用することもできます。

それは「たたかう」を選択するだけでよい、ということ。

つまり、「たたかう」を選択したあとに「キャンセル」して、

もう一度「たたかう」を選択すると、二回選択したことになるのです。

これ、当時「ABキャンセル」という名前で裏技として紹介され、

「FF2」はあっという間に強くなれる、簡単なゲームとされていました。

おかげで、序盤においてすでにラスボスを倒せるような強さを

身につけることができゲームバランスが崩壊することになります。

「これで、あっという間にクリアできる!!!」

ところが、「FFⅡ」では、そうはいきません。

「モルボルグレート」

「クアール」

といった凶悪モンスターの、凶悪な特殊攻撃があります。

のちの「FFシリーズ」においては「くさいいき」という、

すべての特殊異常状態になってしまう攻撃が、

「通常攻撃」に付加されている「FFⅡ」の「モルボルグレート」

すばやさが非常に高いため、高確率で「せんせいこうげき」をしてきた上に、

「ブラスター」という全員が麻痺する攻撃をしてくる「クアール」

この二匹にやられてこのゲームがいやになる人が続出しました。

おかげで「FF2はクソゲー」

といううわさすら立つほどでした。

しかし、実はそんなことはないのです。

FF2は、上記のとおり「熟練度システム」

そう、「まともにシナリオどおりにプレイすれば、

おのずと必要なだけの「かいひりつ」や「まほうぼうぎょ」

が上昇するものなのです。」

実際、「はじめてプレイした時」には、

普通にクリアできました。

が、その後どうやってもクリアできませんでした。

「ABキャンセルして、あきらかにクリアデータよりも強くなっているのに、

どうしてクリアできないんだろうか・・・」

ずっとそんなことを苦心していた中で学んだこと、それが「急がばまわれ」

単純に、強くなりさえすればクリアできると思い込んでおりました。

が、上記の「モルボルグレート」「クアール」たちに全滅させられまくる。

それを解決する方法が

「ズルをせずにまともにプレイして、敵の攻撃を受けて育つこと」

だったのです。

敵の攻撃を食らうことで、「かいひりつ」「まほうぼうぎょ」があがります。

だけど、序盤に裏技を使って、あっというまに強くなってしまうと、

「敵の攻撃をくらわずに進める」ようになってしまいます。

それがむしろ仇となり、「打たれ弱いキャラ」に育つのです。

そこを待っていたかのように、特殊攻撃してくる敵がいるわけで。

そう、このゲームをクリアするために必要なこと、それは

「急がば回れ」

「敵の攻撃をくらって、打たれ強くなれ」

ということなのです。

そのことに気がつけてからは、

もう狂ったかのようにプレイをしまくりました。

その後、「FFⅡ」だけは、全機種でクリアすると決意し、

「ファミコン」「プレイステーション」「ワンダスワンカラー」「プレイステーションポータブル」

の出ている全機種でのプレイ&クリアをしてきました。

本当に、何度プレイしても飽きないで遊べる、

そしてプレイするたびにそのゲームバランスと、

シナリオ、音楽、デザインに惚れ直すことができる。

なにより、自分自身が焦って成長しようとすればするほど

ドツボにはまるゲームシステムから、

「いまの自分は焦っていないか」ということを考えることができる、

「ファイナルファンタジーⅡ」は、本当に名作です。

ぜひプレイして、この感動を味わってください。

ちなみに、これまでクリアできなかった人、

そしてこれからはじめてプレイする人に向けて、

素敵な攻略サイトをご紹介いたします。

FFⅡよ、永遠なれ

ぜひとも、こちらのサイトを熟読いただいて、クリアしてもらいたいと思います。

ああっ、こんな記事書いていたからまた熱くなってきた!!!

またはじめようかな?(笑)

いわずと知れた、日本の二大RPGのひとつ。

ファイナルファンタジーシリーズの第二段です。

はっきり言って、これ以上のRPGはないと思っています。

シナリオも、曲も、キャラクターデザインも、すべてがすばらしいのです。

ゲーム開始して、名前の入力が終わったら直後にはじまる戦闘。

しかも絶望的な敵の強さ。

で、やられた直後に復活する魔法陣の中。

物語のキーとなりそうな人物たちの会話。

復活後、仲間たちと再会する時の音楽。。。

この時点で、涙が止まらないほどの感動が・・・(ToT)

しかし、FFⅡを語るのにもっとも重要なのはそこではありません。

なによりもすばらしいのはそのゲームシステム。

「熟練度システム」

「たたかう」を選べば、「ちから」と、その時に装備していた武器の熟練度が。

「にげる」を選べば、「すばやさ」が。

「まほう」も、黒魔法なら「ちせい」が、白魔法なら「せいしん」が、それぞれ上昇します。

逆に、黒魔法を使うと、「せいしん」が下がったり、

「ちから」があがると「ちせい」が下がったり、

レベルが上がれば自動的にすべてが強くなるシステムではなく、

考えて行動しないといつまでも育たないわけです。

さて、そんな熟練度システムの中でも特に肝となるのが、

「かいひりつ」「まほうぼうぎょ」

普通のRPGなどでは、

「やられる前にやれ!!」

「ひたすら攻撃力を高くすればだいじょうぶ」

「とにかく先に進めばいい」

そんなゲームがほとんどです。

しかし、FF2は違います。

「敵の攻撃をくらわないと、成長しない」のです。

上記の、熟練度システムのおかげで、

「敵の特殊攻撃を受けることで【まほうぼうぎょ】」が、

「敵の攻撃を受けることで、【かいひりつ】」が、

じょじょにあがっていきます。

「FFⅡ」がなによりもすごい、と思う理由はここにあります。

つまり、「経験地によるレベル上げ」ではなく、

「シナリオを順当に進めていくと、ちょうどよくクリアできるステータスになっている」

というゲームバランスと、熟練度システムのすばらしさなのです。

なかなか、こうしたことができているゲームは少ないです。

最近の所為「クソゲー」と呼ばれるゲームは、こうしたバランスが崩壊していることが多い。

クソゲーたちと比較するどころか、どんな名作と比較しても、このバランスはすばらしいです。

ただ、この熟練度を悪用することもできます。

それは「たたかう」を選択するだけでよい、ということ。

つまり、「たたかう」を選択したあとに「キャンセル」して、

もう一度「たたかう」を選択すると、二回選択したことになるのです。

これ、当時「ABキャンセル」という名前で裏技として紹介され、

「FF2」はあっという間に強くなれる、簡単なゲームとされていました。

おかげで、序盤においてすでにラスボスを倒せるような強さを

身につけることができゲームバランスが崩壊することになります。

「これで、あっという間にクリアできる!!!」

ところが、「FFⅡ」では、そうはいきません。

「モルボルグレート」

「クアール」

といった凶悪モンスターの、凶悪な特殊攻撃があります。

のちの「FFシリーズ」においては「くさいいき」という、

すべての特殊異常状態になってしまう攻撃が、

「通常攻撃」に付加されている「FFⅡ」の「モルボルグレート」

すばやさが非常に高いため、高確率で「せんせいこうげき」をしてきた上に、

「ブラスター」という全員が麻痺する攻撃をしてくる「クアール」

この二匹にやられてこのゲームがいやになる人が続出しました。

おかげで「FF2はクソゲー」

といううわさすら立つほどでした。

しかし、実はそんなことはないのです。

FF2は、上記のとおり「熟練度システム」

そう、「まともにシナリオどおりにプレイすれば、

おのずと必要なだけの「かいひりつ」や「まほうぼうぎょ」

が上昇するものなのです。」

実際、「はじめてプレイした時」には、

普通にクリアできました。

が、その後どうやってもクリアできませんでした。

「ABキャンセルして、あきらかにクリアデータよりも強くなっているのに、

どうしてクリアできないんだろうか・・・」

ずっとそんなことを苦心していた中で学んだこと、それが「急がばまわれ」

単純に、強くなりさえすればクリアできると思い込んでおりました。

が、上記の「モルボルグレート」「クアール」たちに全滅させられまくる。

それを解決する方法が

「ズルをせずにまともにプレイして、敵の攻撃を受けて育つこと」

だったのです。

敵の攻撃を食らうことで、「かいひりつ」「まほうぼうぎょ」があがります。

だけど、序盤に裏技を使って、あっというまに強くなってしまうと、

「敵の攻撃をくらわずに進める」ようになってしまいます。

それがむしろ仇となり、「打たれ弱いキャラ」に育つのです。

そこを待っていたかのように、特殊攻撃してくる敵がいるわけで。

そう、このゲームをクリアするために必要なこと、それは

「急がば回れ」

「敵の攻撃をくらって、打たれ強くなれ」

ということなのです。

そのことに気がつけてからは、

もう狂ったかのようにプレイをしまくりました。

その後、「FFⅡ」だけは、全機種でクリアすると決意し、

「ファミコン」「プレイステーション」「ワンダスワンカラー」「プレイステーションポータブル」

の出ている全機種でのプレイ&クリアをしてきました。

本当に、何度プレイしても飽きないで遊べる、

そしてプレイするたびにそのゲームバランスと、

シナリオ、音楽、デザインに惚れ直すことができる。

なにより、自分自身が焦って成長しようとすればするほど

ドツボにはまるゲームシステムから、

「いまの自分は焦っていないか」ということを考えることができる、

「ファイナルファンタジーⅡ」は、本当に名作です。

ぜひプレイして、この感動を味わってください。

ちなみに、これまでクリアできなかった人、

そしてこれからはじめてプレイする人に向けて、

素敵な攻略サイトをご紹介いたします。

FFⅡよ、永遠なれ

ぜひとも、こちらのサイトを熟読いただいて、クリアしてもらいたいと思います。

ああっ、こんな記事書いていたからまた熱くなってきた!!!

またはじめようかな?(笑)

2010年09月05日

「マリオブラザーズ」から学ぶ 「協力体制」

「MARIO BROS.」

ゲームセンター時代の、

そしてゲームウォッチ世代からのゲーム好きにとって、

マリオといえばこれ、だと思います。

かくいう私も、ファミコンの発売日に取り寄せて購入するくらいの

ゲーム好きなものでして、マリオといえばこのイメージが強いですね。

さて、そんなマリオブラザーズ。

このゲーム、単純明快。

敵である「カメさん」「カニさん」「ハエ」

「氷づくりマシーン」←正式名は「フリーズ」

たちを、地面の下から叩くことでひっくり返し、

相手がひっくり返っている間にけっとばすことで倒す。

わかりやすいんだけれども、

これが飽きずに続けられる仕組みがありまして。

ひっくり返して、倒せなかったりすると一定時間で起き上がるのですが、

その時に相手は一段階強くなります。

また、ラスト一匹は、自動的に最強段階になります。

「カニさん」がピンクになるとかなりのものでして・・・

なんだかんだで、ハマりこむと、

気がつけば50面だとか、やりこむと99面なんてことにも。

<マリオブラザーズ> こういうゲームですよ、というのがわかるように動画です。

で、まあこの当時に任天堂のゲームは、

アイスクライマーなどもそうですが、二人同時プレイなることができます。

で、ここからが本題になるのですが・・・

アクションゲームにおいて、同時にプレイすることの難しさというのは、

なかなか知られていないんですよね。

いまどきの対戦型にばかりなれていると、倒して当たり前。

で、対戦しない協力ゲームとなると、

仲間の攻撃は当たらない、すり抜ける等の「ご都合主義」な形になっておりまして。

現在、モンハンにおいても、一部ふっとばしてしまったりはあるものの、

原則、味方が邪魔になる、ということはありません。

が、この当時の任天堂のゲームにおいては、

そんな配慮は一切されておりません。

通り抜けたりしないし、味方に踏まれたら動けなくなるし、

下から叩かれたらはねるし・・・・

ということで、「二人で協力してクリアしようぜ!!」

といいながらはじめた二人プレイが、

気がつけば敵よりも味方の方が邪魔になるわけで・・・

「ファイヤーボールから逃れるために、

画面の端に行ったら、ルイージが邪魔でよけきれずやられる」

「敵を倒そうと、ひっくり返った敵を蹴飛ばしに行ったら、

真下にいたマリオが、敵を避けようとしてジャンプしたため、

敵がふたたびよみがえってやられる」

はじめは、そうした

意図せずお互いの邪魔になってしまった、

ということからはじまり、

「おれのほうが敵を倒した数が少ない」

「お前ばっかりいいところをとりやがる!!!」

はじめは我慢していたけども・・・というような争いもはじまり、

「あえて下で待っている」

「POWスイッチの下を取った方が勝ち」

「一度上に上ったら二度と降りられない」

などなど。

・・・気がつけば、お互い「やるかやられるか」の勝負になっていることが多々あります。

さて、ここからが本題。

これ、「ゲームの世界だから」で笑えるでしょうか。

実は、現実世界の兄弟や友人関係でも

同じようなことってたくさんあるんですよね。

マリオブラザーズの「同じ場所」というのが、

「同じ職場」だと考えてみてください。

兄弟で、同じ職場にいたりすると、

上記のようなことになりませんか。

「どっちのほうが仕事ができる」

「あいつが邪魔でできなかった」

協力するために同じ場所にいるのに、

返ってそれがためにいがみ合いに発展するということ、多いんですよね。

兄弟で、そして友達同士でマリオブラザーズを遊んでいる中で、

いがみあいや喧嘩ばかりしてきました。

それをして「喧嘩するくらいならゲームさせないよ!!」

「ゲームなんかしてるから喧嘩するんだ!!」

なんてことを言われてきましたが、

いやいや、ゲームが悪いんじゃないんですよね。

「協力するための仕組みづくり」が

きちんと行われていないから喧嘩するんですよね。

上記のような喧嘩をし続けてきた私たち兄弟、

途中から喧嘩をしないように「守りごと」をつくりました。

1.パワースイッチは基本的に押してはいけない。

ピンチの時には、必ず「使うよ」といい、相手が許可したらつかってよい

2.画面の左半分をマリオ、右半分をルイージの領域とする。

お互い、それぞれの領域に来た敵を倒す。

3.ボーナスステージのコインは半分ずつとする。

4.ピンチの時には、「助けてくれ」と言われた場合のみ、

相手の領域に入って敵を倒してもよい

こんな決まりごとをつくってプレイするようになってから、

当時、協力プレイで53面まで行くことができました。

大人同士で、組織づくりでもしている人たち同士ならまだしも、

小学生と保育園生の間で、そんな決まりごとがつくられていたなんて、

おそらく思いもよらないのではないでしょうか。

でも、ゲームを通じて、そんなことを学ぶことができました。

口ではどんなに「協力しよう」「仲良くしよう」

と言っていても、現実にはお互いが意図せず邪魔になるときがあるのです。

だからこそ、協力するためには、決まりごとをつくり、

また力を合わせるための仕組みづくりが必要なのです。

いかがでしたでしょうか。

「マリオブラザーズ」から学ぶ「協力体制」

ゲームからもたくさんのことが学べるんだぞ、ということを、

これからも実例を含めてご紹介させていただきたいと思います。

ゲームセンター時代の、

そしてゲームウォッチ世代からのゲーム好きにとって、

マリオといえばこれ、だと思います。

かくいう私も、ファミコンの発売日に取り寄せて購入するくらいの

ゲーム好きなものでして、マリオといえばこのイメージが強いですね。

さて、そんなマリオブラザーズ。

このゲーム、単純明快。

敵である「カメさん」「カニさん」「ハエ」

「氷づくりマシーン」←正式名は「フリーズ」

たちを、地面の下から叩くことでひっくり返し、

相手がひっくり返っている間にけっとばすことで倒す。

わかりやすいんだけれども、

これが飽きずに続けられる仕組みがありまして。

ひっくり返して、倒せなかったりすると一定時間で起き上がるのですが、

その時に相手は一段階強くなります。

また、ラスト一匹は、自動的に最強段階になります。

「カニさん」がピンクになるとかなりのものでして・・・

なんだかんだで、ハマりこむと、

気がつけば50面だとか、やりこむと99面なんてことにも。

<マリオブラザーズ> こういうゲームですよ、というのがわかるように動画です。

で、まあこの当時に任天堂のゲームは、

アイスクライマーなどもそうですが、二人同時プレイなることができます。

で、ここからが本題になるのですが・・・

アクションゲームにおいて、同時にプレイすることの難しさというのは、

なかなか知られていないんですよね。

いまどきの対戦型にばかりなれていると、倒して当たり前。

で、対戦しない協力ゲームとなると、

仲間の攻撃は当たらない、すり抜ける等の「ご都合主義」な形になっておりまして。

現在、モンハンにおいても、一部ふっとばしてしまったりはあるものの、

原則、味方が邪魔になる、ということはありません。

が、この当時の任天堂のゲームにおいては、

そんな配慮は一切されておりません。

通り抜けたりしないし、味方に踏まれたら動けなくなるし、

下から叩かれたらはねるし・・・・

ということで、「二人で協力してクリアしようぜ!!」

といいながらはじめた二人プレイが、

気がつけば敵よりも味方の方が邪魔になるわけで・・・

「ファイヤーボールから逃れるために、

画面の端に行ったら、ルイージが邪魔でよけきれずやられる」

「敵を倒そうと、ひっくり返った敵を蹴飛ばしに行ったら、

真下にいたマリオが、敵を避けようとしてジャンプしたため、

敵がふたたびよみがえってやられる」

はじめは、そうした

意図せずお互いの邪魔になってしまった、

ということからはじまり、

「おれのほうが敵を倒した数が少ない」

「お前ばっかりいいところをとりやがる!!!」

はじめは我慢していたけども・・・というような争いもはじまり、

「あえて下で待っている」

「POWスイッチの下を取った方が勝ち」

「一度上に上ったら二度と降りられない」

などなど。

・・・気がつけば、お互い「やるかやられるか」の勝負になっていることが多々あります。

さて、ここからが本題。

これ、「ゲームの世界だから」で笑えるでしょうか。

実は、現実世界の兄弟や友人関係でも

同じようなことってたくさんあるんですよね。

マリオブラザーズの「同じ場所」というのが、

「同じ職場」だと考えてみてください。

兄弟で、同じ職場にいたりすると、

上記のようなことになりませんか。

「どっちのほうが仕事ができる」

「あいつが邪魔でできなかった」

協力するために同じ場所にいるのに、

返ってそれがためにいがみ合いに発展するということ、多いんですよね。

兄弟で、そして友達同士でマリオブラザーズを遊んでいる中で、

いがみあいや喧嘩ばかりしてきました。

それをして「喧嘩するくらいならゲームさせないよ!!」

「ゲームなんかしてるから喧嘩するんだ!!」

なんてことを言われてきましたが、

いやいや、ゲームが悪いんじゃないんですよね。

「協力するための仕組みづくり」が

きちんと行われていないから喧嘩するんですよね。

上記のような喧嘩をし続けてきた私たち兄弟、

途中から喧嘩をしないように「守りごと」をつくりました。

1.パワースイッチは基本的に押してはいけない。

ピンチの時には、必ず「使うよ」といい、相手が許可したらつかってよい

2.画面の左半分をマリオ、右半分をルイージの領域とする。

お互い、それぞれの領域に来た敵を倒す。

3.ボーナスステージのコインは半分ずつとする。

4.ピンチの時には、「助けてくれ」と言われた場合のみ、

相手の領域に入って敵を倒してもよい

こんな決まりごとをつくってプレイするようになってから、

当時、協力プレイで53面まで行くことができました。

大人同士で、組織づくりでもしている人たち同士ならまだしも、

小学生と保育園生の間で、そんな決まりごとがつくられていたなんて、

おそらく思いもよらないのではないでしょうか。

でも、ゲームを通じて、そんなことを学ぶことができました。

口ではどんなに「協力しよう」「仲良くしよう」

と言っていても、現実にはお互いが意図せず邪魔になるときがあるのです。

だからこそ、協力するためには、決まりごとをつくり、

また力を合わせるための仕組みづくりが必要なのです。

いかがでしたでしょうか。

「マリオブラザーズ」から学ぶ「協力体制」

ゲームからもたくさんのことが学べるんだぞ、ということを、

これからも実例を含めてご紹介させていただきたいと思います。