2012年01月21日

「クルクルランド」から学ぶ 自分目線と当事者目線

「クルクルランド」から学ぶ 自分目線と当事者目線

もう、また渦巻に巻き込まれたじゃないか!!!

みたいな争いを常にしていた記憶があります。

本日は「クルクルランド」です。

今考えると、タイトルとゲーム内容が

まったくもってわからないわけですが。

やってみると「クルクル」の意味がわかりますね。

なぜなら、はじめがんばって操作しても

「クルクル」まわっちゃって、思った通りに進まないから(笑)

この操作性が、絶妙なところが、今回のお題になるのですが。

まあ、それはさておいて、まずはゲームの説明から。

プレイヤーは、地面に隠された「金塊」を掘り起こしていく

というゲームです。

掘り起こすには、「ただその場所を通ればいい」

こう聞くと「なんだ簡単じゃん!!」

そう思うかもしれません。

しかし、そうは問屋が卸さないわけで。

実は、よくあるゲームとちがって、

「右を押せば右に行く」「左を押せば左に行く」ではないのです。

主人公は「基本一直線」にしか進みません。

左右を押すと、それぞれ「左手」「右手」を出します。

で、手を出していると、

ゲームの画面上にある「ポール」を「つかんで」

そこを起点に「クルクルまわる」んです。

左右を押し続けている限り、つかみ続けます。

これが、はじめてプレイした人にとっては、

「操作が意味わからなくなる」原因になります。

それで、つい「クルクル」まわってしまうから

「クルクルランド」

小学生の時、そんなの理解できずに、

どれだけ「クルクル」とまわり続けたものか(笑)

だけど、一度感覚をつかむとすごくわかりやすく、

その「操作性の違い」を楽しむことができるようになります。

これ、実は大人になってものすごい学びにつながったな、と。

それは「自分目線」と「当事者目線」

コントロールするプレイヤーである「自分目線」で

「左」とか「右」と思ってボタンを操作した際に、

画面の中の主人公は、

「主人公から見て」「左手」「右手」を出すわけです。

大人になって、電話で地図の場所の説明をするとかの際に、

「左に行って」とか「右に行って」という説明をして、

「違う方向に行ってしまった」という経験はありませんか。

そうなんです。クルクルランドがまさにそれ。

画面上方向を指して、「北」とか「西」とか、

そうした「感覚」で地図を見ている人と、

「今の自分の進行方向を正面に見て」

「左」行ったり「右」行ったりするのは違うわけで。

でも、この感覚ってすごく難しいんですよね。

できる人は当たり前のようにできますが、

できない人はいつまでたっても「何?何?」となりがち。

そんな時、クルクルランドをプレイしていた感覚があると、

「あっ、電話先の人は、いま南を向いているから・・・」

といった形で「相手目線」でとらえて、説明することができる。

2次元と3次元の感覚の違いともいえると思いますが、

そうした感覚を、ゲームをプレイしながら

自然と身に着けることができたのが、

この「クルクルランド」です。

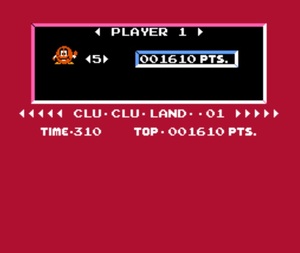

ということで、なつかしみながらもプレイ中。

あらためて、頭で考えようとすると、

やっぱりちょっと混乱したりしますが、

それを整理して、目線がどこにあるのか、

ということを考える、そのための訓練としても

非常にいいなと思います。

それを抜きにしても、非常に面白い名作ゲームですので、

ぜひみなさんもプレイしてみてくださいませ。

以上、「クルクルランド」から学ぶ 自分目線と当事者目線でした。

もう、また渦巻に巻き込まれたじゃないか!!!

みたいな争いを常にしていた記憶があります。

本日は「クルクルランド」です。

今考えると、タイトルとゲーム内容が

まったくもってわからないわけですが。

やってみると「クルクル」の意味がわかりますね。

なぜなら、はじめがんばって操作しても

「クルクル」まわっちゃって、思った通りに進まないから(笑)

この操作性が、絶妙なところが、今回のお題になるのですが。

まあ、それはさておいて、まずはゲームの説明から。

プレイヤーは、地面に隠された「金塊」を掘り起こしていく

というゲームです。

掘り起こすには、「ただその場所を通ればいい」

こう聞くと「なんだ簡単じゃん!!」

そう思うかもしれません。

しかし、そうは問屋が卸さないわけで。

実は、よくあるゲームとちがって、

「右を押せば右に行く」「左を押せば左に行く」ではないのです。

主人公は「基本一直線」にしか進みません。

左右を押すと、それぞれ「左手」「右手」を出します。

で、手を出していると、

ゲームの画面上にある「ポール」を「つかんで」

そこを起点に「クルクルまわる」んです。

左右を押し続けている限り、つかみ続けます。

これが、はじめてプレイした人にとっては、

「操作が意味わからなくなる」原因になります。

それで、つい「クルクル」まわってしまうから

「クルクルランド」

小学生の時、そんなの理解できずに、

どれだけ「クルクル」とまわり続けたものか(笑)

だけど、一度感覚をつかむとすごくわかりやすく、

その「操作性の違い」を楽しむことができるようになります。

これ、実は大人になってものすごい学びにつながったな、と。

それは「自分目線」と「当事者目線」

コントロールするプレイヤーである「自分目線」で

「左」とか「右」と思ってボタンを操作した際に、

画面の中の主人公は、

「主人公から見て」「左手」「右手」を出すわけです。

大人になって、電話で地図の場所の説明をするとかの際に、

「左に行って」とか「右に行って」という説明をして、

「違う方向に行ってしまった」という経験はありませんか。

そうなんです。クルクルランドがまさにそれ。

画面上方向を指して、「北」とか「西」とか、

そうした「感覚」で地図を見ている人と、

「今の自分の進行方向を正面に見て」

「左」行ったり「右」行ったりするのは違うわけで。

でも、この感覚ってすごく難しいんですよね。

できる人は当たり前のようにできますが、

できない人はいつまでたっても「何?何?」となりがち。

そんな時、クルクルランドをプレイしていた感覚があると、

「あっ、電話先の人は、いま南を向いているから・・・」

といった形で「相手目線」でとらえて、説明することができる。

2次元と3次元の感覚の違いともいえると思いますが、

そうした感覚を、ゲームをプレイしながら

自然と身に着けることができたのが、

この「クルクルランド」です。

ということで、なつかしみながらもプレイ中。

あらためて、頭で考えようとすると、

やっぱりちょっと混乱したりしますが、

それを整理して、目線がどこにあるのか、

ということを考える、そのための訓練としても

非常にいいなと思います。

それを抜きにしても、非常に面白い名作ゲームですので、

ぜひみなさんもプレイしてみてくださいませ。

以上、「クルクルランド」から学ぶ 自分目線と当事者目線でした。

Posted by くみちょう at 20:30│Comments(0)

│ゲームで学ぶ人生哲学